韌帶重建手術可能由感染、移植物失效、關節僵硬、深靜脈血栓、神經血管損傷等原因引起,可通過抗感染治療、康復訓練、藥物預防、物理治療、二次手術等方式干預。

1、感染:手術創口可能因細菌侵入引發紅腫熱痛,嚴重時出現化膿或發熱。需使用頭孢呋辛、克林霉素等抗生素控制感染,必要時清創引流。術后保持敷料干燥,定期換藥可降低風險。

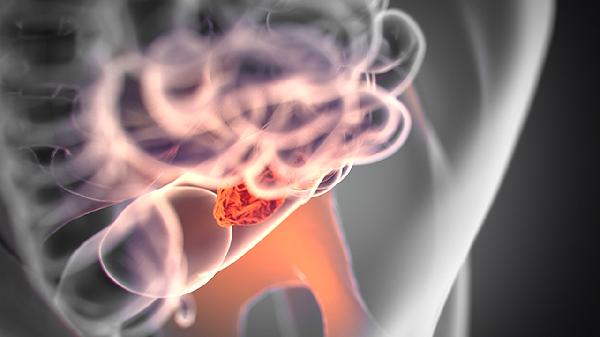

2、移植物失效:肌腱或人工韌帶可能因固定不牢、過早負重發生斷裂或松弛。表現為關節不穩、異常彈響。需通過支具保護、限制活動3-6個月,嚴重者需關節鏡探查修復,常用自體腘繩肌腱或同種異體肌腱加強。

3、關節僵硬:長期制動易導致滑膜粘連和肌肉萎縮,表現為屈伸受限。術后2周起需持續進行被動牽拉、CPM機訓練,配合塞來昔布緩解炎癥。超聲引導下關節松解術適用于頑固性病例。

4、深靜脈血栓:下肢制動使血流緩慢,可能引發小腿脹痛、Homans征陽性。低分子肝素、利伐沙班等抗凝藥物聯合氣壓治療可預防,確診后需絕對臥床,避免肺栓塞。

5、神經血管損傷:術中操作可能誤傷腓總神經或腘動脈,導致足下垂或肢體缺血。輕微神經損傷可通過甲鈷胺營養神經,血管損傷需立即血管吻合,術后監測足背動脈搏動。

術后康復期需補充蛋白質促進韌帶愈合,推薦雞胸肉、三文魚及乳清蛋白粉。漸進式踝泵訓練與直腿抬高可維持肌力,使用冷熱交替敷緩解腫脹。睡眠時抬高患肢15cm,定期復查MRI評估移植物狀態,出現持續發熱或突發劇痛需急診處理。