吃不胖可能與基礎代謝率高、遺傳因素、消化吸收功能異常、甲狀腺功能亢進、糖尿病等因素有關。可通過調整飲食結構、排查內分泌疾病、改善腸道菌群、增加抗阻訓練、定期體檢等方式干預。

1、基礎代謝率高:

基礎代謝消耗占每日總能量消耗的60%-70%,部分人群因肌肉含量高、交感神經興奮性強等因素,靜息狀態下能量消耗顯著高于常人。這類人群需保證每日蛋白質攝入量達1.2-1.5克/公斤體重,優先選擇牛肉、雞蛋等優質蛋白,配合深蹲等力量訓練維持肌肉量。

2、遺傳因素影響:

FTO基因變異可導致瘦素敏感性降低,約15%人群存在先天性體重調節異常。此類體質通常伴隨家族史,特征表現為脂肪細胞體積較小、脂蛋白脂肪酶活性較低。建議通過體脂率監測替代體重指標,必要時進行基因檢測明確。

3、消化吸收障礙:

慢性胃炎、乳糖不耐受等疾病會導致營養吸收不良,糞便中可見未消化食物殘渣。伴隨癥狀包括餐后腹脹、大便酸臭等。需進行便常規、氫呼氣試驗等檢查,可補充胰酶制劑或益生菌改善消化功能。

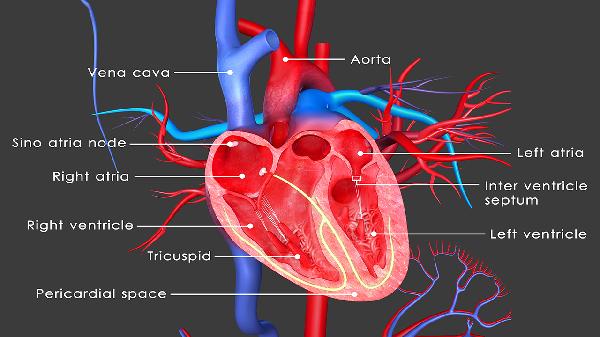

4、甲狀腺功能亢進:

甲狀腺激素過量分泌會加速分解代謝,典型表現為多食消瘦、心悸手抖。通過檢測游離T3、T4及TSH可確診,臨床常用甲巰咪唑等抗甲狀腺藥物控制。未治療者可能出現甲亢性心臟病等嚴重并發癥。

5、糖尿病早期:

1型糖尿病或晚期2型糖尿病因胰島素絕對缺乏,會導致葡萄糖利用障礙而體重下降。三多一少癥狀明顯者需檢測空腹血糖和糖化血紅蛋白,確診后需胰島素替代治療配合碳水化合物計數法飲食管理。

對于長期體重偏低人群,建議每日增加300-500千卡熱量攝入,選擇牛油果、堅果等高能量密度食物。每周進行3次抗阻訓練促進肌肉合成,睡眠時間保證7小時以上以穩定瘦素水平。定期監測甲狀腺功能、血糖等指標,如出現持續消瘦伴乏力需及時排查惡性腫瘤等消耗性疾病。消化功能較弱者可分5-6餐進食,餐前飲用少量檸檬水刺激胃酸分泌。