短腸綜合征可通過腸內營養支持、腸外營養支持、藥物治療、手術治療、康復訓練等方式治療。短腸綜合征通常由腸切除術后、先天性腸道畸形、腸系膜血管病變、克羅恩病、放射性腸炎等原因引起。

1、腸內營養支持

腸內營養支持是短腸綜合征的基礎治療方式,通過鼻飼管或胃造瘺管給予均衡營養液,幫助維持腸道功能。營養液需含有易吸收的短肽、中鏈甘油三酯等成分,避免高滲性腹瀉。初期采用持續低速輸注,后期可過渡至間歇性輸注。腸內營養有助于促進剩余腸段代償性增生,改善營養吸收能力。

2、腸外營養支持

腸外營養支持適用于腸道完全無法吸收的患者,通過中心靜脈導管輸注營養液。營養液需包含葡萄糖、氨基酸、脂肪乳劑、電解質及微量元素。治療期間需定期監測肝功能、電解質等指標,預防導管相關感染和代謝并發癥。隨著剩余腸道功能恢復,可逐步減少腸外營養比例。

3、藥物治療

藥物治療可選用抑制腸液分泌的奧曲肽、延緩腸道排空的洛哌丁胺等藥物控制腹瀉。補充胰酶制劑有助于改善脂肪吸收,使用質子泵抑制劑可減少胃酸分泌。生長激素聯合谷氨酰胺能促進腸黏膜增生,維生素B12和鐵劑可糾正特定營養素缺乏。所有藥物均需在醫生指導下使用。

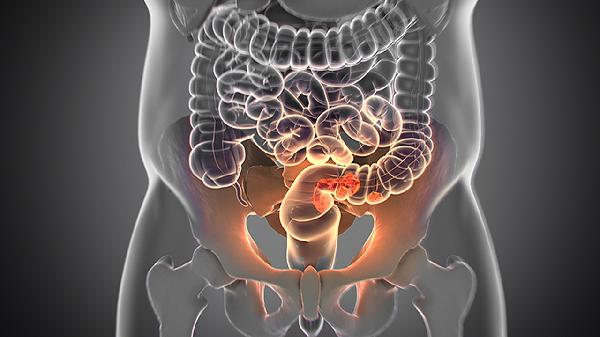

4、手術治療

手術治療包括腸管延長術、腸段倒置術等解剖重建手術,適用于剩余腸段超過50厘米的患者。腸移植是終末期患者的最終選擇,但存在排斥反應風險。術前需全面評估剩余腸管長度和功能,術后仍需配合營養支持治療。手術干預需嚴格掌握適應癥,多數患者仍以保守治療為主。

5、康復訓練

康復訓練包括漸進性經口飲食訓練和腸道功能鍛煉。從少量低渣飲食開始,逐步增加食物種類和量,訓練腸道適應能力。定期進行腹部按摩和適度運動,促進腸蠕動功能恢復。建立規律的排便習慣,監測體重和營養指標變化。康復過程需營養師全程指導,制定個體化飲食方案。

短腸綜合征患者需長期堅持高熱量、高蛋白、低渣飲食,少量多餐,避免高糖高脂食物刺激腹瀉。每日補充復合維生素和礦物質,定期監測骨密度預防代謝性骨病。保持適度運動增強體質,避免劇烈活動導致營養消耗。嚴格記錄每日出入量和體重變化,出現脫水或營養不良癥狀時及時就醫。心理疏導有助于改善治療依從性,必要時可加入患者互助組織獲取支持。