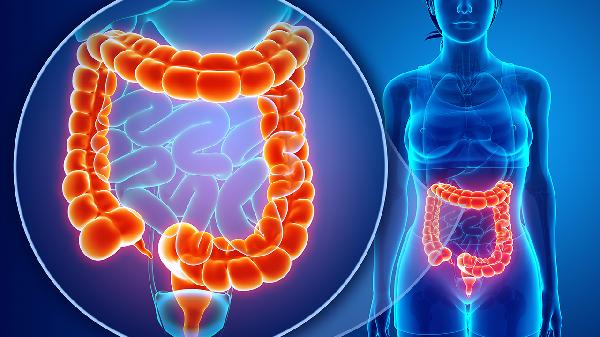

結腸黑變病是一種以結腸黏膜色素沉著為特征的良性病變,典型表現為腸鏡下可見黏膜呈現褐色或黑色網狀、豹紋樣改變。該病通常無特異性癥狀,多數在腸鏡檢查時偶然發現,但可能與長期便秘、濫用蒽醌類瀉藥等因素相關。

結腸黑變病的表現主要分為以下三類:

早期病變多局限于直腸或乙狀結腸,黏膜呈現淺褐色斑點或條紋,腸蠕動功能可能輕度減弱,患者偶有腹脹感。此階段改變可能與短期使用刺激性瀉藥有關,停用瀉藥后部分患者色素沉著可逐漸消退。

進展期病變范圍擴大至全結腸,黏膜色素沉著加深呈網格狀或豹皮樣,常伴隨腸道神經叢損傷。患者可能出現頑固性便秘、排便依賴瀉藥,部分合并腸易激綜合征樣癥狀,如腹痛、排便不盡感。此階段多與長期濫用蒽醌類瀉藥如番瀉葉、大黃制劑相關,需通過腸鏡活檢排除惡性腫瘤。

重度病變可見黏膜彌漫性黑變伴皺襞消失,少數病例可能出現結腸袋形消失或腸壁僵硬。此時需警惕假性腸梗阻風險,尤其合并電解質紊亂的老年患者可能出現惡心、嘔吐等腸梗阻樣表現。極少數報道顯示長期未干預的重度病變可能與結腸息肉發生率增高相關。

診斷主要依賴結腸鏡檢查及活檢病理,典型病例無需特殊治療。關鍵干預措施包括停用刺激性瀉藥,改用滲透性瀉藥如聚乙二醇或促動力藥,增加膳食纖維攝入量。對伴有頑固性便秘者需評估盆底功能,必要時進行生物反饋治療。多數患者在停用蒽醌類瀉藥6-12個月后黏膜色素沉著可逐漸減輕。

需注意的是,雖然結腸黑變病本身屬于良性病變,但出現排便習慣改變、體重下降或便血等癥狀時,應及時復查腸鏡排除伴發的腫瘤性病變。老年患者或病變范圍持續擴大者建議每2-3年隨訪一次腸鏡檢查。