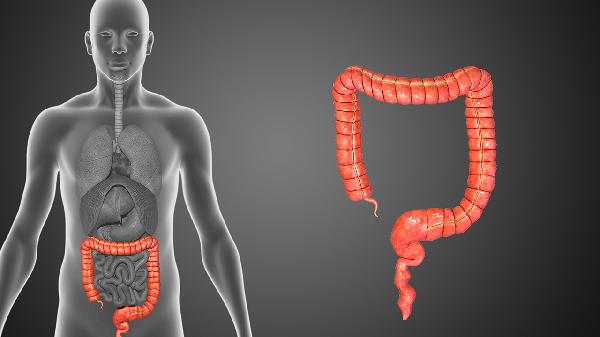

慢性結腸炎若不及時治療可能引發腸穿孔、腸梗阻、貧血等并發癥,長期反復發作還可能增加癌變風險。慢性結腸炎的危害主要有腸道功能受損、營養吸收障礙、繼發感染、全身炎癥反應、心理影響。

1、腸道功能受損

長期炎癥刺激會導致結腸黏膜充血水腫,形成潰瘍或假性息肉,造成持續性腹瀉、腹痛及里急后重感。腸壁纖維化可能引起腸道狹窄,嚴重時出現不完全性腸梗阻。部分患者可能出現腸蠕動異常,交替出現便秘與腹瀉。

2、營養吸收障礙

結腸黏膜損傷會影響水分和電解質重吸收,導致慢性脫水或低鉀血癥。蛋白質和脂肪吸收不良可能引發低蛋白血癥、體重下降。長期便血可能造成鐵元素流失,誘發缺鐵性貧血。維生素B12等營養素吸收不足可能引起周圍神經病變。

3、繼發感染

潰瘍面暴露易繼發細菌感染,如艱難梭菌感染可能誘發中毒性巨結腸。腸道屏障功能破壞可能引起菌群移位,導致敗血癥或腹腔膿腫。反復使用抗生素可能加重腸道菌群失調,形成惡性循環。免疫功能低下者可能出現機會性感染。

4、全身炎癥反應

炎癥介質持續釋放可能誘發反應性關節炎或結節性紅斑。部分患者合并原發性硬化性膽管炎等腸外表現。長期炎癥狀態可能加速動脈粥樣硬化,增加心血管事件風險。促炎因子還可能影響中樞神經系統,導致焦慮抑郁癥狀。

5、心理影響

疾病反復發作可能造成社交恐懼或職場歧視,部分患者因頻繁如廁產生自卑心理。慢性疼痛和睡眠障礙可能誘發情緒障礙。治療費用負擔和經濟壓力可能加重心理問題。青少年患者可能出現生長發育遲滯和心理發育異常。

慢性結腸炎患者需保持低渣、高蛋白飲食,避免辛辣刺激食物,急性期可采用腸內營養支持。規律作息有助于調節腸道節律,適度運動能改善腸道蠕動功能。建議定期進行結腸鏡和病理檢查監測病情變化,出現持續發熱、劇烈腹痛或便血加重需立即就醫。心理疏導和加入患者互助組織有助于改善治療依從性。