疥瘡在中醫理論中主要與濕熱毒邪、蟲毒侵襲、氣血失和有關,常見誘因包括接觸傳染、體質虛弱、飲食不節、情志失調、環境潮濕等。

1、接觸傳染

疥瘡具有較強傳染性,中醫認為直接接觸患者或共用衣物被褥可導致蟲毒傳播。蟲毒屬外邪,侵入皮膚后與體內濕熱相搏,形成疔瘡疥癬。治療需以殺蟲止癢為主,可選用硫磺軟膏、百部酊等外用藥,同時煮沸消毒貼身物品。患者應隔離至皮疹消退,避免搔抓繼發感染。

2、體質虛弱

脾虛濕盛體質者易感疥蟲,因脾失健運則濕濁內蘊,皮膚腠理不固。此類患者常伴舌苔厚膩、肢體困重等癥狀。調理需健脾化濕,可服參苓白術散配合外治。日常可食用山藥、薏苡仁等健脾食材,忌食生冷甜膩之物。

3、飲食不節

長期嗜食辛辣肥甘易釀生濕熱,濕熱熏蒸肌膚則蟲毒更易滋生。中醫強調發病期需嚴格忌口海鮮、牛羊肉等發物,宜食綠豆、冬瓜等清熱利濕之品。配合龍膽瀉肝湯加減可清泄肝膽濕熱。

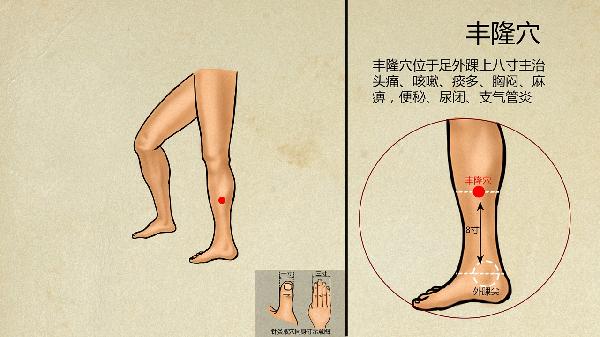

4、情志失調

憂思郁怒可致肝氣郁結,氣滯則血瘀,瘀久化熱助長蟲毒。此類患者常見夜間癢甚、煩躁失眠。治療需疏肝解郁,可用丹梔逍遙散配合針灸太沖穴。保持情緒舒暢有助于氣血調和。

5、環境潮濕

久居濕地或汗出受涼可使衛陽不固,濕邪乘虛客于肌表。預防需保持居所干燥通風,衣物勤曬勤換。發作期可用苦參、地膚子煎湯外洗,祛風除濕以消疹止癢。

中醫防治疥瘡強調內外同治,除規范用藥外,需注意保持皮膚清潔干燥,避免與他人密切接觸。飲食宜清淡易消化,適量食用馬齒莧、蒲公英等清熱解毒食材。治療期間衣物床具需沸水燙洗或陽光暴曬,瘙癢劇烈時可冷敷緩解但忌用熱水燙洗。若繼發膿皰等嚴重感染癥狀,應及時就醫結合抗生素治療。