小孩半夜頻繁哭鬧通常由生理性需求或病理性因素引起,常見原因包括饑餓、睡眠環境不適、腸絞痛、出牙不適以及潛在感染等。針對不同原因可采取相應干預措施,多數情況通過調整護理方式即可改善。

生理性因素

饑餓是新生兒夜啼最常見原因,胃容量小需頻繁喂養,間隔2-3小時可能出現覓食反應。建議睡前適當增加奶量,母乳喂養者注意母親飲食避免脹氣食物。

睡眠環境不適表現為入睡后頻繁驚醒,可能與室溫過高超過26℃、衣物過厚或噪音干擾有關。保持臥室溫度22-24℃,使用襁褓包裹可增強安全感,白噪音機有助于穩定睡眠節奏。

出牙期牙齦腫脹多在4-7個月出現,表現為夜間哭鬧伴流涎、啃咬行為。冷藏牙膠按摩牙齦可緩解不適,必要時醫生可能推薦對乙酰氨基酚緩解疼痛。

病理性因素

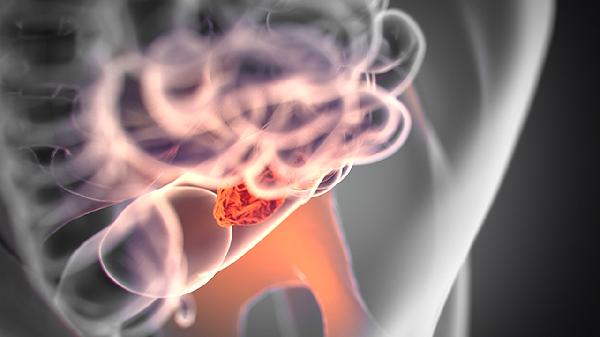

腸絞痛多發于2周至4月齡,表現為固定時段劇烈哭鬧、雙腿蜷縮。可能與腸道發育不成熟有關,飛機抱、順時針腹部按摩可促進排氣,醫生可能建議使用西甲硅油或益生菌制劑調節腸道菌群。

中耳炎等感染性疾病常伴隨發熱、抓耳動作,夜間平臥時耳壓升高加劇疼痛。需及時就醫排查,細菌性感染需使用阿莫西林等抗生素治療,病毒感染則以對癥處理為主。

持續哭鬧超過1小時伴嘔吐、血便或呼吸困難需急診處理。多數夜啼現象隨月齡增長逐漸改善,6個月后睡眠周期趨于穩定可顯著減少夜間覺醒次數。