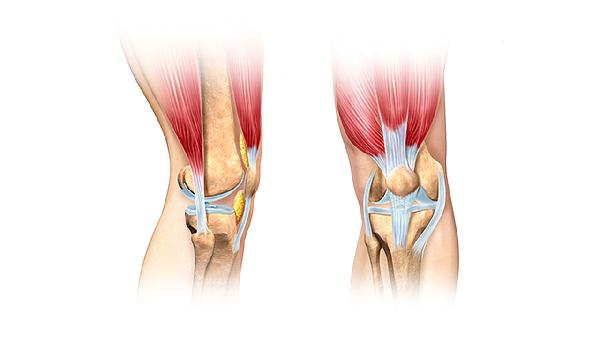

髖關節半脫位指股骨頭與髖臼對位關系部分失常,可能由先天性發育不良、外傷性損傷、神經肌肉病變、長期姿勢異常、關節退行性變等因素引起。

1、先天因素:

髖臼發育不良或股骨頭形態異常可導致關節穩定性下降,常見于嬰幼兒發育性髖關節發育不良。早期可通過Pavlik吊帶固定矯正,嚴重者需行骨盆截骨術或髖臼成形術。

2、創傷因素:

車禍、高處墜落等外力沖擊可能造成髖關節韌帶撕裂或關節囊松弛。急性期需手法復位配合支具固定,合并骨折時需行空心螺釘內固定術。

3、神經病變:

腦癱、脊髓損傷等疾病引發的肌力失衡可能導致半脫位,通常表現為行走跛行、肢體不等長。康復訓練結合肉毒毒素注射可改善肌肉痙攣,必要時行軟組織松解術。

4、姿勢異常:

長期蹺二郎腿、單側負重等習慣會使關節囊逐漸松弛。核心肌群訓練配合游泳、騎自行車等低沖擊運動有助于增強關節穩定性。

5、退行性變:

骨關節炎晚期可能出現關節軟骨磨損,表現為活動時彈響、夜間隱痛。玻璃酸鈉注射聯合氨基葡萄糖補充可延緩進展,終末期需人工關節置換。

日常需避免盤腿坐姿,控制體重減輕關節負荷,推薦蛙泳等水中運動。補充鈣質與維生素D增強骨密度,疼痛急性期可采用冰敷緩解。若出現步態異常或持續疼痛,應及時進行X線或MRI檢查明確關節對位情況。