化療次數限制主要取決于患者耐受性和治療效果評估。當化療毒性累積超過身體代償能力或腫瘤對藥物產生耐藥性時,需暫停或調整方案。

一、身體耐受性決定化療上限:

化療藥物在殺傷癌細胞的同時會損傷正常組織,骨髓抑制、肝功能損害等毒性具有累積效應。隨著療程增加,患者可能出現嚴重貧血、頑固性嘔吐或不可逆的神經毒性。臨床通過定期檢測血常規、肝腎功能等指標動態評估,當重要器官功能降至安全閾值以下時需終止化療。老年患者或合并基礎疾病者耐受閾值更低,通常需提前調整劑量。

二、腫瘤生物學特性影響治療持續性:

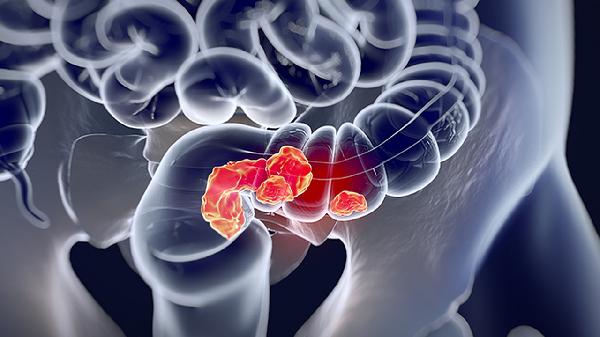

部分惡性腫瘤會在多次化療后產生多藥耐藥性,腫瘤細胞通過P-糖蛋白過表達、DNA修復機制激活等途徑降低藥物敏感性。此時繼續原方案可能加速惡性克隆進化而無臨床獲益。影像學評估顯示病灶進展或腫瘤標志物持續升高時,提示需要更換靶向治療、免疫治療等替代方案。血液系統腫瘤通常需8-12個周期鞏固療效,實體瘤多維持4-6個周期。

化療間歇期需保證每日蛋白質攝入量達1.2-1.5克/公斤體重,優先選擇魚肉、豆制品等易消化蛋白源;進行每周3次30分鐘的低強度有氧運動如快走、太極拳,可改善化療相關性疲勞;定期監測體重變化,若3天內下降超過2%需警惕營養不良。治療期間出現持續3天以上的發熱或腹瀉應及時就醫,避免感染加重骨髓抑制風險。心理支持小組干預可降低40%的焦慮抑郁發生率,建議家屬共同參與情緒管理。