大便先干后稀可通過調整飲食結構、補充益生菌、改善排便習慣、控制情緒壓力、排查腸道疾病等方式治療。大便先干后稀通常由膳食纖維不足、腸道菌群紊亂、排便反射異常、自主神經失調、慢性腸炎等原因引起。

1、調整飲食結構:

增加燕麥、紅薯、芹菜等高纖維食物攝入,每日飲水量不低于1500毫升。減少精制碳水及油炸食品,避免辛辣刺激加重腸道負擔。長期膳食纖維缺乏會導致結腸水分吸收失衡,形成初段干硬、末端稀溏的糞便性狀。

2、補充益生菌:

選擇雙歧桿菌、乳酸菌、酪酸梭菌等制劑調節菌群平衡。腸道微生物紊亂可能削弱食物殘渣的發酵分解能力,造成糞便形態異常。配合低聚果糖等益生元食用,可增強益生菌定植效果。

3、改善排便習慣:

固定每日晨起后或餐后2小時內如廁,避免刻意抑制便意。建立規律的排便反射能協調直腸-結腸蠕動節律,減少糞便在腸道滯留時間。如廁時保持蹲位姿勢更符合人體工學。

4、控制情緒壓力:

腸易激綜合征患者常見焦慮誘發的排便異常,表現為交替性干稀便。通過正念冥想、腹式呼吸等減壓訓練調節自主神經功能,必要時短期使用帕羅西汀、黛力新等抗焦慮藥物。

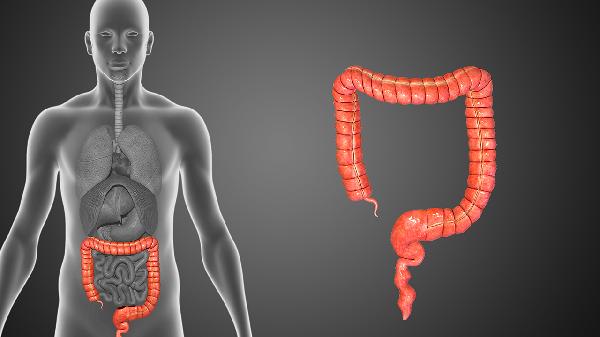

5、排查腸道疾病:

慢性結腸炎、克羅恩病等可能伴隨黏液便或里急后重感,需結腸鏡明確診斷。炎癥性腸病活動期需使用美沙拉嗪、潑尼松控制癥狀,嚴重狹窄者考慮腸段切除術。

日常可食用蒸蘋果、山藥粥等健脾食物,配合快走、揉腹等溫和運動促進腸蠕動。持續兩周未改善或出現血便、消瘦時需消化科就診,排除器質性病變后可通過生物反饋訓練重建排便模式。注意觀察排便頻率與進食種類的關聯性,避免過度依賴緩瀉藥物。