脂肪瘤可能由遺傳因素、激素水平異常、局部脂肪代謝紊亂、創傷刺激、慢性炎癥等因素引起。

1、遺傳因素:

家族性多發性脂肪瘤與染色體12q15區域的基因突變相關,呈現常染色體顯性遺傳模式。這類患者通常在20-30歲出現多發性皮下腫塊,直徑多小于5厘米,觸診質地柔軟且活動度良好。建議有家族史者定期進行體表腫物篩查,必要時行超聲檢查評估。

2、激素水平:

雌激素和生長激素可能促進脂肪細胞異常增殖,更年期女性及肢端肥大癥患者發病率較高。臨床觀察發現妊娠期婦女新發脂肪瘤概率增加2-3倍,這類脂肪瘤在分娩后可能自行縮小。保持激素平衡有助于預防,可通過規律作息和適度運動調節。

3、代謝異常:

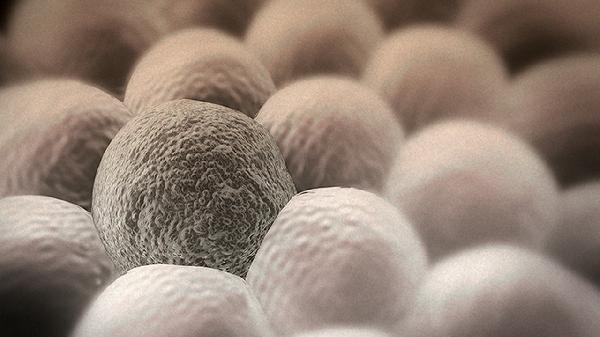

局部脂肪組織β-腎上腺素受體表達異常會導致脂肪分解障礙,形成包裹性脂肪沉積。常見于長期飲酒人群和肥胖者,好發于軀干及四肢近端。控制體重在BMI24以下,減少酒精攝入可降低發生風險。

4、創傷刺激:

機械性損傷可能激活間充質干細胞向脂肪細胞分化,這與局部組織修復機制有關。臨床常見于反復摩擦部位如肩背部,通常表現為緩慢增大的無痛性包塊。避免同一部位持續受壓可預防,必要時穿戴柔軟護具。

5、慢性炎癥:

長期低度炎癥狀態會改變脂肪微環境,可能與IL-6等促炎因子刺激有關。這類脂肪瘤常伴隨纖維組織增生,觸診質地較硬。控制基礎炎癥性疾病如糖尿病、高尿酸血癥是關鍵,建議定期監測CRP指標。

保持地中海飲食模式,增加三文魚、核桃等ω-3脂肪酸攝入有助于調節脂肪代謝。每周進行150分鐘中等強度有氧運動如游泳、騎自行車,可改善全身微循環。日常避免穿著過緊衣物減少局部壓迫,洗澡時注意檢查體表異常隆起。若發現腫塊短期內迅速增大或出現疼痛,需及時就診排除脂肪肉瘤可能。