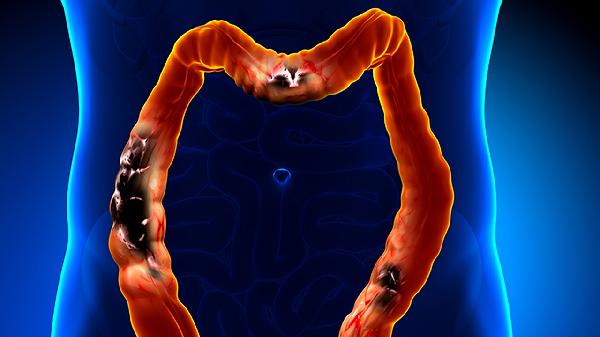

大便常規隱血正常不能完全排除腸癌。腸癌篩查需結合多種檢查綜合判斷,主要有腸鏡檢查、影像學檢查、腫瘤標志物檢測、臨床癥狀評估、家族史分析等。

腸癌早期可能不引起明顯出血,導致大便隱血檢測呈陰性。部分腫瘤生長方式以浸潤為主,表面破潰較少,或出血呈間歇性,常規單次檢測可能漏診。右半結腸癌因糞便成形度低,血液易被稀釋,隱血陽性率低于左半結腸癌。部分患者因服用抗凝藥物或維生素C干擾檢測結果準確性,存在假陰性可能。腸鏡檢查能直接觀察黏膜病變并取活檢,對微小病灶和早期癌變檢出率更高,是診斷金標準。

進展期腸癌可能出現持續隱血陽性,但早期病例約三成隱血檢測無異常。遺傳性非息肉病性結直腸癌等特殊類型,腫瘤生長緩慢且出血傾向低,更易漏診。炎癥性腸病繼發癌變時,原有癥狀可能掩蓋腫瘤相關出血。糞便DNA檢測通過捕捉脫落細胞基因突變,可提高早期篩查靈敏度,但成本較高尚未普及。影像學檢查對腸壁增厚、淋巴結轉移有重要價值,適用于無法耐受腸鏡的人群。

建議高危人群即使隱血陰性仍應定期篩查,40歲以上每5年接受腸鏡檢查。日常出現排便習慣改變、腹痛、消瘦等癥狀需及時就醫。增加膳食纖維攝入,減少紅肉及加工肉制品消費,保持規律運動有助于降低腸癌風險。戒煙限酒,控制體重,避免長期慢性炎癥刺激腸道黏膜。家族中有腸癌或腺瘤性息肉病史者應提前開始篩查并縮短間隔周期。