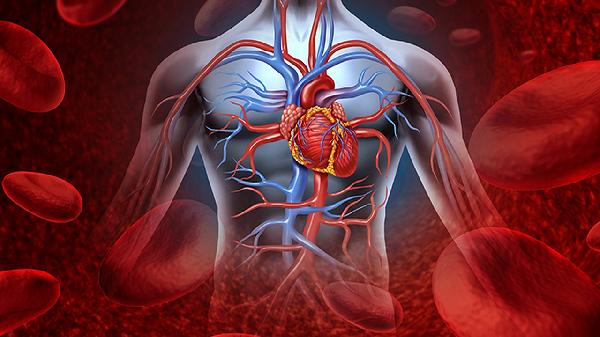

動脈粥樣硬化和斑塊是心血管疾病的兩種相關但不同的病理表現,動脈粥樣硬化是血管壁慢性炎癥性病變,斑塊則是其發展過程中的具體產物。兩者的區別主要體現在病理特征、發展階段、臨床影響等方面。

1、病理特征

動脈粥樣硬化是血管內皮損傷后,脂質沉積、平滑肌細胞增生和纖維組織形成的系統性病變,涉及血管壁全層結構改變。斑塊是動脈粥樣硬化的局部表現,由脂質核心、纖維帽和鈣化灶構成,可分為穩定型和不穩定型。

2、發展階段

動脈粥樣硬化是長期漸進過程,從內皮功能障礙開始,經歷脂紋形成、纖維斑塊期直至復合病變。斑塊通常在動脈粥樣硬化進展至纖維斑塊期后出現,是疾病發展到一定階段的標志性產物。

3、臨床影響

動脈粥樣硬化可導致血管彈性下降、管腔狹窄等彌漫性改變,影響全身血流動力學。斑塊則可能引發急性臨床事件,如不穩定斑塊破裂導致血栓形成,誘發心肌梗死或腦梗死。

4、檢測方法

動脈粥樣硬化評估需綜合血管超聲、動脈硬度檢測等指標。斑塊可通過頸動脈超聲、冠狀動脈CTA等影像學直接觀察,并能分析其形態特征和易損性。

5、干預策略

動脈粥樣硬化管理強調長期危險因素控制,包括降壓、調脂等系統性治療。斑塊處理需根據穩定性選擇方案,穩定斑塊以藥物治療為主,高危不穩定斑塊可能需血運重建。

預防動脈粥樣硬化進展需控制高血壓、糖尿病等基礎疾病,保持低鹽低脂飲食,規律進行有氧運動。斑塊患者應嚴格遵醫囑使用抗血小板藥物和他汀類藥物,定期復查血管影像。出現胸悶、頭暈等缺血癥狀時需及時就醫,避免斑塊破裂導致急性血管事件。