大動脈炎是一種主要累及主動脈及其主要分支的慢性非特異性炎癥性疾病,屬于血管炎的一種類型。該病可導致血管壁增厚、管腔狹窄或閉塞,引發(fā)相應器官缺血癥狀。

大動脈炎主要分為四種臨床類型。頭臂動脈型表現(xiàn)為上肢無脈、頭暈、視力下降;胸腹主動脈型常見下肢間歇性跛行、血壓不對稱;腎動脈型以頑固性高血壓為主要特征;混合型則兼具多部位血管受累。疾病早期可能出現(xiàn)發(fā)熱、乏力等全身癥狀,易被誤診為感染性疾病。

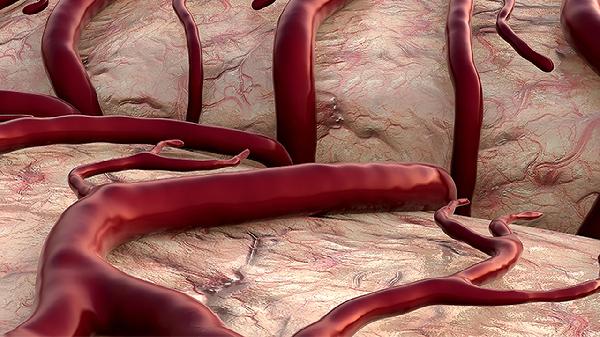

發(fā)病機制尚未完全明確,目前認為與自身免疫異常密切相關。遺傳易感性、感染因素誘發(fā)免疫紊亂,導致血管壁出現(xiàn)炎性細胞浸潤。病理檢查可見血管中層彈力纖維斷裂,外膜纖維化增生。實驗室檢查常顯示血沉增快、C反應蛋白升高。

診斷需結合臨床表現(xiàn)、影像學檢查和實驗室指標。血管超聲可初步評估血管狹窄程度,CT血管成像或磁共振血管成像能清晰顯示病變范圍,數(shù)字減影血管造影仍是診斷金標準。需與動脈粥樣硬化、先天性主動脈縮窄等疾病進行鑒別。

治療采用藥物控制與手術干預相結合的方式。糖皮質激素是基礎用藥,免疫抑制劑如甲氨蝶呤、環(huán)磷酰胺常用于維持治療。對于嚴重血管狹窄病例,可采用血管成形術或搭橋手術改善血供。生物制劑如腫瘤壞死因子拮抗劑對部分難治性病例有效。

疾病管理需要長期隨訪監(jiān)測。定期評估血管病變進展,控制心血管危險因素,預防血栓形成。患者應避免劇烈運動導致缺血加重,女性妊娠需在病情穩(wěn)定期進行。早期規(guī)范治療可使多數(shù)患者獲得良好預后,但晚期病例可能遺留不可逆器官損傷。