胃竇局部萎縮屬于慢性萎縮性胃炎的一種表現,其嚴重程度需結合病理分級和伴隨病變綜合評估。單純的輕度萎縮通過規范治療可逆轉,但中重度萎縮或伴隨腸化生、異型增生時需警惕癌變風險。

1、胃竇萎縮的分級與臨床意義:

根據病理學標準,胃竇萎縮分為輕、中、重三級。輕度萎縮僅累及胃腺體淺層,胃酸分泌功能基本正常,通過根除幽門螺桿菌和黏膜修復治療可改善;中度萎縮表現為腺體數量減少伴部分纖維化,可能出現消化不良癥狀;重度萎縮則廣泛累及黏膜全層,常伴隨胃酸分泌顯著下降,需定期胃鏡監測。

2、伴隨病變的風險分層:

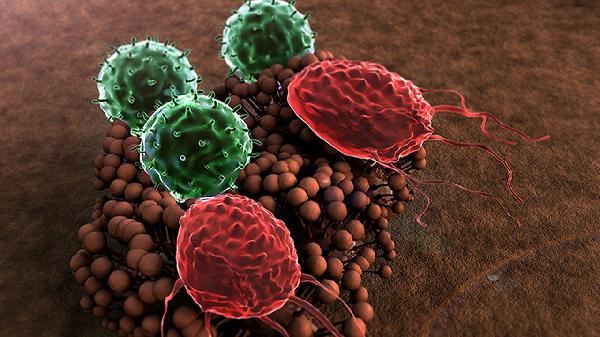

胃竇萎縮若合并幽門螺桿菌感染未根治,10年內進展為胃癌的風險增加3-5倍。出現腸上皮化生尤其是Ⅲ型不完全腸化或低級別上皮內瘤變時,建議每6-12個月復查胃鏡;若病理提示高級別上皮內瘤變,需考慮內鏡下黏膜切除或外科干預。

日常需避免腌制、煙熏食品攝入,優先選擇新鮮果蔬和優質蛋白。建議采用分餐制預防幽門螺桿菌感染,已有感染者需規范四聯療法。長期隨訪中可配合血清胃蛋白酶原檢測,當PGⅠ/PGⅡ比值<3時應提高警惕。適度進行太極拳、八段錦等舒緩運動有助于改善胃腸血液循環。