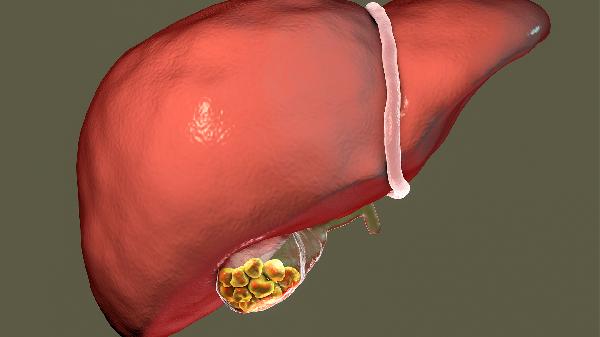

膽囊穿孔通常由膽囊內壓力驟升導致壁層缺血壞死引起,主要原因有膽囊結石嵌頓、急性膽囊炎進展、外傷性損傷、膽囊腫瘤侵蝕及血管栓塞性疾病。

1、膽囊結石嵌頓:

膽囊頸部或膽總管結石嵌頓會造成膽汁淤積,使膽囊內壓力持續升高。當壓力超過30cmH?O時,膽囊壁血管受壓缺血,黏膜層首先出現壞死,進而發展為全層穿孔。典型表現為突發右上腹刀割樣疼痛伴肌緊張,需緊急行膽囊切除術。

2、急性膽囊炎進展:

化膿性膽囊炎時,炎癥介質導致膽囊壁水腫增厚,局部微循環障礙引發組織壞死。若合并產氣菌感染可形成氣腫性膽囊炎,穿孔風險增加3倍。患者多有持續發熱、墨菲征陽性及白細胞計數升高。

3、外傷性損傷:

腹部鈍性外傷可能直接造成膽囊破裂,尤其見于飽餐后膽囊充盈狀態。肝右葉骨折時骨片也可刺破相鄰膽囊。此類損傷常合并肝門部血管損傷,CT檢查可見腹腔游離氣體與膽汁外滲。

4、膽囊腫瘤侵蝕:

進展期膽囊癌可浸潤穿透漿膜層,形成癌性穿孔。腺癌組織分泌基質金屬蛋白酶,破壞膽囊壁膠原結構。這類穿孔多呈慢性過程,伴有消瘦、黃疸及CA19-9顯著升高。

5、血管栓塞性疾病:

膽囊動脈栓塞見于房顫患者左心房血栓脫落,或結節性多動脈炎等血管炎性疾病。缺血6小時內即可發生透壁性壞死,超聲顯示膽囊壁分層消失伴局部缺損。

膽囊穿孔后需嚴格禁食并留置胃腸減壓,靜脈補充電解質維持水鹽平衡。恢復期飲食宜選擇低脂流質如米湯、藕粉,逐步過渡到清蒸魚、嫩豆腐等易消化蛋白。每日進行30分鐘散步促進腸蠕動,避免舉重物或劇烈運動增加腹壓。術后3個月定期復查腹部超聲評估膽總管情況,若出現陶土樣大便或皮膚瘙癢需警惕膽道狹窄。