中性粒細胞是白細胞中數量最多的一種,屬于人體免疫系統的第一道防線,主要功能是吞噬和殺滅細菌等病原體。

1、生理特性

中性粒細胞由骨髓造血干細胞分化而來,胞質中含有大量中性顆粒。其生命周期較短,在血液中僅存活數小時至數天,具有活躍的變形運動和趨化性,能夠快速遷移至感染部位。成熟中性粒細胞呈分葉核形態,臨床常通過觀察核分葉數量判斷細胞成熟度。

2、防御機制

通過表面受體識別病原體后,中性粒細胞會啟動吞噬作用,釋放溶酶體酶和活性氧物質殺滅微生物。同時形成中性粒細胞胞外誘捕網,用DNA網狀結構捕獲病原體。這種非特異性免疫反應在急性細菌感染早期起關鍵作用。

3、臨床意義

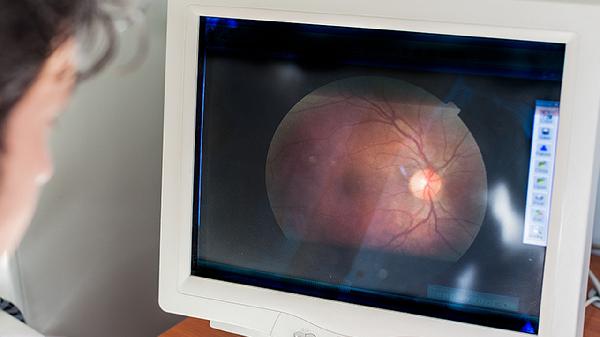

血常規檢查中中性粒細胞百分比和絕對值是重要指標。細菌感染時通常升高,而病毒感染可能降低。某些血液病如白血病會導致形態異常。化療后數值下降提示感染風險增加,需密切監測。

4、病理變化

中性粒細胞減少常見于再生障礙性貧血、放射線損傷等骨髓抑制情況。類白血病反應時可見核左移現象。慢性粒細胞白血病會出現各階段幼稚細胞。這些變化對疾病診斷和預后判斷具有指導價值。

5、調節因素

粒細胞集落刺激因子能促進中性粒細胞生成,用于治療粒細胞缺乏癥。糖皮質激素可使邊緣池細胞進入循環池導致計數假性升高。炎癥因子如白細胞介素8能趨化中性粒細胞向炎癥部位聚集。

保持中性粒細胞正常功能需注意均衡營養,適量補充優質蛋白和維生素有助于維持免疫系統健康。避免接觸放射線和苯類化學物質,定期體檢監測血常規指標。出現反復感染或持續發熱應及時就醫檢查中性粒細胞數量及形態變化。