肥大細胞增多癥是一種由肥大細胞異常增殖引起的罕見疾病,主要累及皮膚、骨髓和內臟器官,臨床表現包括皮膚瘙癢、潮紅、腹痛及過敏反應等。肥大細胞增多癥可分為皮膚型和系統性兩類,發病機制與KIT基因突變密切相關。

1、發病機制:

肥大細胞增多癥的核心發病機制是KIT基因突變導致肥大細胞不受控增殖。約80%患者存在D816V突變,該突變使肥大細胞持續活化并釋放組胺、肝素等介質。部分病例與遺傳易感性相關,少數由病毒感染或環境因素觸發。

2、臨床表現:

皮膚型主要表現為色素性蕁麻疹,可見棕紅色斑丘疹;系統性患者則出現多器官癥狀,如陣發性潮紅、心動過速、消化性潰瘍、肝脾腫大等。嚴重者可發生肥大細胞活化綜合征,表現為突發性低血壓和過敏性休克。

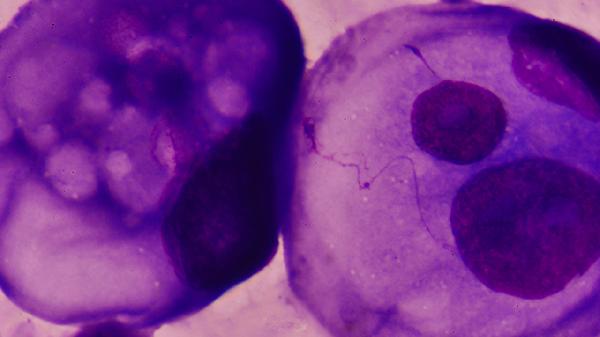

3、診斷方法:

確診需結合血清類胰蛋白酶檢測、骨髓活檢及KIT基因測序。皮膚病變處活檢可見肥大細胞浸潤,骨髓檢查能發現CD25+/CD2+異常肥大細胞群。需注意與類癌綜合征、嗜鉻細胞瘤等疾病鑒別。

4、治療策略:

皮膚型以抗組胺藥如西替利嗪和局部糖皮質激素為主;系統性患者需使用酪氨酸激酶抑制劑如伊馬替尼、干擾素α或奧馬珠單抗。急性發作時需立即注射腎上腺素,避免使用阿片類等誘發介質釋放的藥物。

5、預后管理:

局限性皮膚型預后良好,兒童患者可能自愈;系統性患者需終身監測,約3%可能進展為肥大細胞白血病。建議攜帶醫療警示手環,避免劇烈運動、溫度驟變等誘發因素,定期評估骨髓功能和臟器受累情況。

患者日常需保持環境溫度穩定,穿著寬松棉質衣物減少皮膚摩擦。飲食應避免酒精、海鮮等易誘發組胺釋放的食物,建議記錄癥狀日記幫助識別誘因。可進行游泳、瑜伽等低強度運動,但需隨身攜帶腎上腺素自動注射筆。心理支持尤為重要,建議加入患者互助組織緩解焦慮情緒。每6-12個月需復查骨髓穿刺和腹部超聲,妊娠期患者應提前與血液科、產科醫生制定聯合管理方案。