肛裂和痔瘡可通過發病機制、癥狀表現、檢查方法、治療手段、預后情況等方面區分。

1、發病機制:

肛裂是肛管皮膚全層縱行裂開形成的潰瘍,多因便秘或腹瀉導致機械性損傷。痔瘡是肛墊病理性肥大或靜脈曲張,與久坐、妊娠等引起的靜脈回流障礙相關。兩者均屬于肛周常見疾病,但病理基礎存在本質差異。

2、癥狀表現:

肛裂典型癥狀為排便時刀割樣疼痛伴少量鮮紅血便,疼痛可持續數小時。痔瘡表現為無痛性便血或腫物脫出,內痔以出血為主,外痔以肛門異物感為特征。癥狀差異有助于臨床初步鑒別。

3、檢查方法:

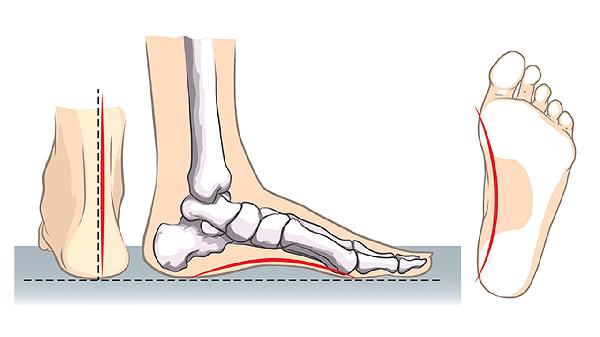

肛裂通過肛門視診可見肛管后正中線梭形潰瘍,指檢因劇痛常受限。痔瘡需肛門鏡觀察齒狀線上下血管團塊,混合痔可觸及柔軟包塊。電子腸鏡檢查能排除直腸腫瘤等繼發病變。

4、治療手段:

肛裂急性期采用高錳酸鉀坐浴、硝酸甘油軟膏促進愈合,慢性裂需側方內括約肌切開術。痔瘡輕癥用馬應龍痔瘡膏、地奧司明片,重癥行吻合器痔上黏膜環切術或血栓外痔剝離術。

5、預后情況:

肛裂易反復發作形成陳舊性裂傷,需長期保持軟便。痔瘡術后存在少量復發可能,但多數患者通過飲食調節可控制進展。兩者預后與患者排便習慣改善程度密切相關。

日常需增加膳食纖維攝入如燕麥、火龍果,避免辛辣刺激食物。每日提肛運動3次每次5分鐘,溫水坐浴促進局部血液循環。出現持續便血或肛門腫物脫出需及時就診肛腸專科,排除惡性病變風險。保持規律作息和適度運動對預防肛周疾病具有積極意義。