血管畸形可能由胚胎發育異常、遺傳因素、血管內皮細胞功能紊亂、創傷或感染、激素水平變化等原因引起,可通過藥物治療、介入治療、手術治療、激光治療、定期隨訪等方式干預。

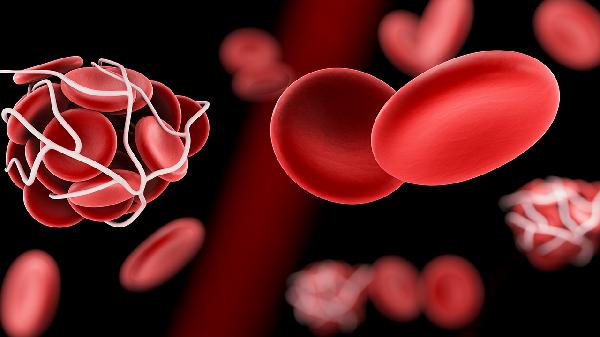

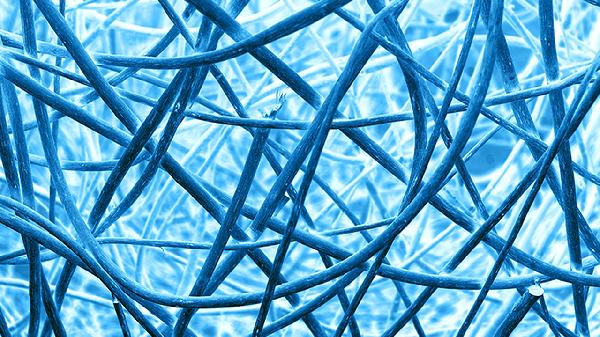

胚胎發育異常是血管畸形的常見原因。胎兒期血管形成過程中出現結構異常,可能導致毛細血管畸形、靜脈畸形等。這類情況若未引起功能障礙,通常建議定期超聲監測;若出現疼痛或出血,可采用硬化劑注射治療。

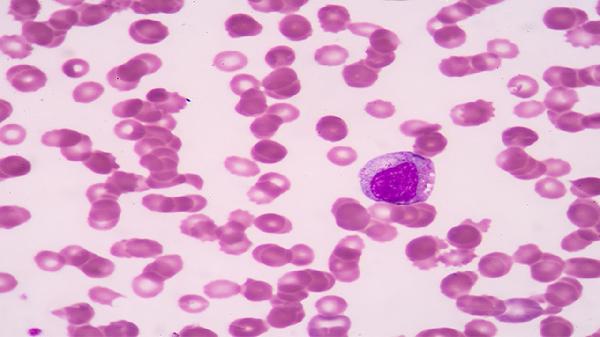

遺傳因素約占血管畸形患者的20%。遺傳性出血性毛細血管擴張癥等疾病與基因突變相關,常表現為反復鼻出血、皮膚黏膜毛細血管擴張。基因檢測可輔助診斷,靶向藥物如沙利度胺可能改善癥狀。

血管內皮細胞功能紊亂會導致血管異常增生。局部組織缺氧可能刺激血管內皮生長因子過度分泌,形成動靜脈畸形。這類病變可能伴隨搏動性包塊或皮膚溫度升高,介入栓塞治療可阻斷異常血管通路。

創傷或感染可能誘發獲得性血管畸形。外傷后局部血管修復異常可能形成假性動脈瘤,慢性感染可能導致血管壁結構破壞。對于感染相關病例,需先控制感染源,必要時行病灶切除術。

激素水平變化可能加重血管畸形。妊娠期雌激素水平升高可能促使海綿狀血管瘤增大,通常產后會自行縮小。對于快速增長的病灶,孕中期可考慮實施硬化治療,但需嚴格評估胎兒安全性。