表陽虛與里陽虛是中醫辨證中兩種不同的陽虛證型,主要區別在于病變部位、癥狀表現及治療重點。

表陽虛主要指體表陽氣不足,常見于衛外功能減弱。典型癥狀包括畏風怕冷尤其背部明顯、自汗不活動時出汗、易感冒、肢體酸軟無力。發病多與過度發汗、久居寒濕環境有關,治療以溫補衛陽為主,常用桂枝加附子湯、玉屏風散等方劑,配合艾灸大椎穴、風門穴以固表。

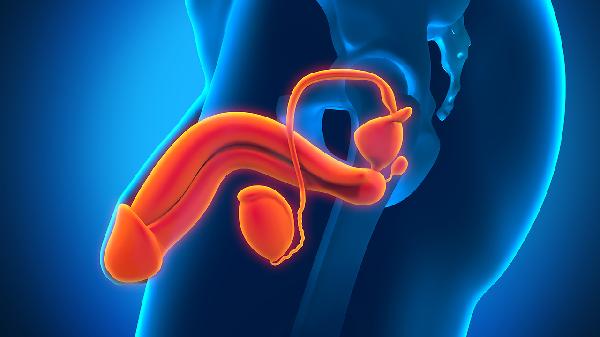

里陽虛則涉及臟腑陽氣虛衰,以脾腎陽虛最為常見。核心癥狀為畏寒肢冷全身性、脘腹冷痛、腹瀉完谷不化、夜尿頻多、腰膝酸軟。多因久病體虛、過食生冷或年老陽衰導致,治療需溫補脾腎,方選附子理中丸、右歸丸等,配合神闕穴、關元穴隔姜灸。

兩者關鍵鑒別點在于:表陽虛寒象局限于體表,里陽虛則伴臟腑功能減退;表陽虛汗出明顯,里陽虛多見二便異常;表陽虛脈浮緩,里陽虛脈沉細無力。臨床常見表陽虛遷延不愈發展為里陽虛,提示病情深入。出現持續畏寒伴臟器功能異常時建議盡早就醫,避免延誤治療。