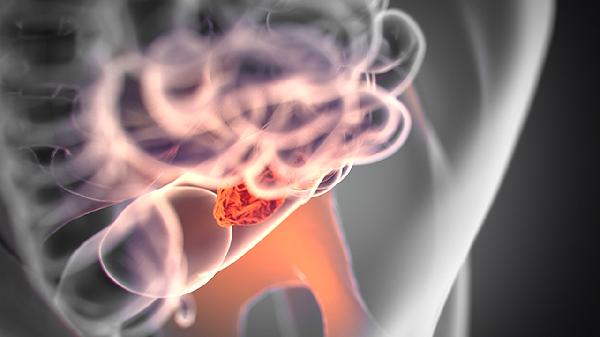

腸息肉是突出于腸腔的黏膜增生組織,外觀多呈圓形或分葉狀,表面光滑或粗糙,顏色可從粉紅到深紅不等。腸息肉主要有增生性息肉、炎性息肉、腺瘤性息肉、幼年性息肉、錯構瘤性息肉等類型。

1、增生性息肉

增生性息肉是最常見的非腫瘤性息肉,直徑小于5毫米,多分布于直腸和乙狀結腸。表面呈小丘狀隆起,顏色與周圍黏膜相近,質地柔軟。通常無癥狀,腸鏡檢查時偶然發現,癌變概率極低,一般無須特殊處理。

2、炎性息肉

炎性息肉繼發于腸道慢性炎癥,如潰瘍性結腸炎或克羅恩病。形態不規則,常伴周圍黏膜充血水腫,可能出現糜爛或潰瘍。這類息肉需積極治療原發炎癥,必要時通過內鏡下切除防止癌變。

3、腺瘤性息肉

腺瘤性息肉屬于癌前病變,根據組織學可分為管狀腺瘤、絨毛狀腺瘤和混合型腺瘤。直徑多超過1厘米,表面可見血管紋理,較大者可能出現糜爛。所有腺瘤均應切除,絨毛狀腺瘤癌變概率較高需密切隨訪。

4、幼年性息肉

幼年性息肉多見于兒童直腸,單發為主,呈櫻桃紅色球形,表面常有潰瘍和出血。屬于錯構瘤性質,極少惡變,但可能引起便血或腸套疊,通常建議內鏡下切除以明確診斷。

5、錯構瘤性息肉

錯構瘤性息肉常見于黑斑息肉綜合征患者的口唇、手掌等部位伴色素沉著。息肉多發于小腸,大小不一,可能引起腸梗阻或出血。這類患者需定期胃腸鏡監測,發現較大息肉應及時處理。

發現腸息肉后應限制辛辣刺激性食物,增加膳食纖維攝入如燕麥、西藍花等,保持規律排便習慣。避免久坐和過度用力排便,戒煙限酒控制體重。所有腸息肉患者均需遵醫囑定期復查腸鏡,尤其腺瘤性息肉切除后建議每1-3年隨訪,監測復發和癌變風險。若出現便血、腹痛或排便習慣改變應及時就醫。