銀屑病主要分為尋常型銀屑病、關節病型銀屑病、膿皰型銀屑病、紅皮病型銀屑病和點滴狀銀屑病五種臨床類型。

1、尋常型銀屑病:

約占銀屑病患者的90%,典型表現為邊界清晰的紅色斑塊,表面覆蓋銀白色鱗屑,好發于頭皮、肘膝伸側及腰骶部。病理特征為角質形成細胞過度增殖伴真皮毛細血管擴張。多數患者冬季加重,夏季緩解,病程呈慢性復發性。治療以外用糖皮質激素軟膏、維生素D3衍生物為主,中重度患者需聯合光療或系統用藥。

2、關節病型銀屑病:

除皮膚損害外伴有關節炎癥,約30%患者先出現關節炎后發生皮損。常累及遠端指間關節,表現為關節腫脹、晨僵及畸形,X線可見"筆帽樣"骨侵蝕。可能與IL-23/Th17通路異常激活有關。需早期使用甲氨蝶呤、生物制劑等控制關節病變進展。

3、膿皰型銀屑病:

分為局限性和泛發性兩類,特征為無菌性膿皰成批出現于紅斑基礎上,伴發熱等全身癥狀。泛發型可發展為急性重癥,需警惕低鈣血癥和感染風險。發病與IL-36RN基因突變相關,治療需系統使用阿維A酸或環孢素,生物制劑如IL-17抑制劑效果顯著。

4、紅皮病型銀屑病:

全身皮膚彌漫性潮紅、脫屑,面積超過體表90%,常由不當停藥或感染誘發。患者可出現高熱、低蛋白血癥等代謝紊亂,需住院進行液體復蘇和營養支持。治療強調逐步過渡到系統用藥,避免突然停用糖皮質激素。

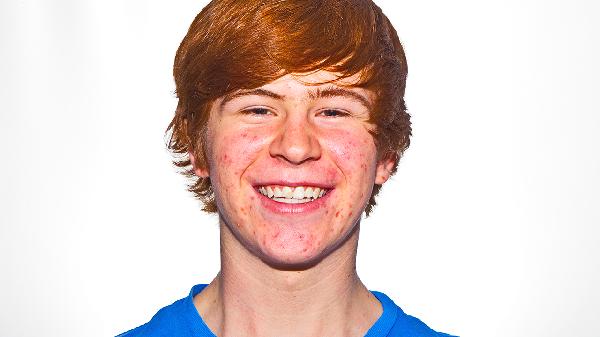

5、點滴狀銀屑病:

多見于兒童青少年,表現為全身散在0.5-1cm紅色丘疹,常繼發于鏈球菌感染。皮損呈"雨滴樣"分布,部分可自行消退,也可進展為慢性斑塊型。急性期建議篩查咽拭子培養,陽性者需規范抗生素治療。

銀屑病患者需保持皮膚濕潤,建議每日使用含尿素或乳酸的保濕劑;避免搔抓和物理刺激;均衡飲食,限制酒精及高脂食物攝入;適度陽光照射有助于改善癥狀,但需防止曬傷;規律作息和減壓訓練可降低復發頻率。中重度患者應每3-6個月監測代謝綜合征指標,關節型患者需定期評估關節功能。