多發性腎囊腫通常由遺傳因素、年齡增長、腎小管發育異常、慢性腎臟病及長期接觸腎毒性物質等原因引起。主要與基因突變、腎單位結構改變、代謝異常、炎癥刺激及環境暴露等因素相關。

1、遺傳因素:

常染色體顯性多囊腎病是最常見的遺傳性病因,由PKD1或PKD2基因突變導致。這類患者雙腎會逐漸形成數百個囊腫,可能伴隨肝囊腫或顱內動脈瘤。基因檢測可明確診斷,需定期監測腎功能和血壓。

2、年齡增長:

50歲以上人群腎囊腫檢出率達20%-50%,與腎小管上皮細胞退行性變有關。衰老導致細胞代謝減緩,局部缺血可能誘發囊腫形成。此類囊腫多為單純性,直徑小于3厘米時通常無需特殊處理。

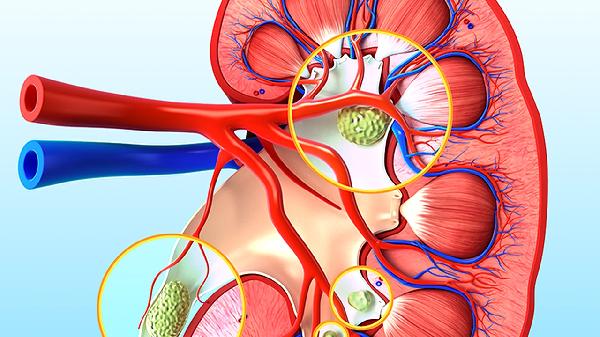

3、腎小管異常:

胚胎期腎小管發育障礙可能導致獲得性囊腫性腎病。腎單位連接部結構異常會使濾液潴留,逐漸擴張成囊。此類情況可能伴隨尿液濃縮功能下降,表現為夜尿增多或低比重尿。

4、慢性腎病:

長期腎功能不全患者約10%會繼發囊腫,與腎組織纖維化、缺血缺氧相關。這類囊腫可能加速腎功能惡化,需控制原發病如糖尿病腎病或高血壓腎病,必要時進行透析準備。

5、腎毒性暴露:

長期接觸含馬兜鈴酸的中草藥、重金屬或某些化療藥物可能損傷腎小管上皮細胞。細胞異常增殖會形成囊腫前體,建議高風險職業人群定期進行腎臟超聲篩查。

多發性腎囊腫患者應保持每日飲水量2000-2500毫升,避免劇烈運動防止囊腫破裂。飲食需限制高嘌呤食物,控制蛋白質攝入量在每公斤體重0.6-0.8克。建議每6-12個月復查腎功能和超聲,監測囊腫大小及數量變化。出現腰部持續疼痛、血尿或血壓驟升時需立即就醫,警惕囊腫感染或出血等并發癥。