小兒腦性癱瘓可通過運動發育評估、神經影像學檢查、肌張力檢測、反射測試、實驗室檢查等方式確診。該疾病通常由產前腦損傷、圍產期缺氧、早產低體重、新生兒黃疸、遺傳代謝異常等原因引起。

1、運動發育評估:

通過標準化量表如GMFM評估粗大運動功能,觀察是否存在抬頭、翻身、獨坐等里程碑延遲。異常運動模式如剪刀步態、不自主運動是重要線索。需結合月齡判斷發育商數,持續落后同齡兒童2個標準差需警惕。

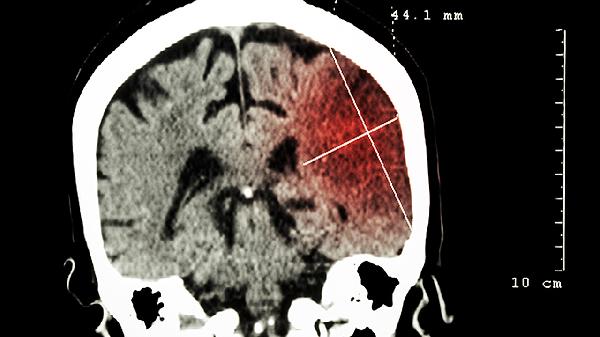

2、神經影像學檢查:

頭顱MRI可顯示腦室周圍白質軟化、基底節損傷等典型病變。CT對鈣化灶敏感,超聲適用于囟門未閉嬰兒。影像學異常多與痙攣型癱瘓相關,約80%患者存在明確腦結構異常。

3、肌張力檢測:

采用改良Ashworth量表評估肌張力,痙攣型表現為折刀樣強直,不隨意運動型可見肌張力波動。被動關節活動度測試中,踝關節背屈受限、髖關節內收角增大提示痙攣性雙癱。

4、反射測試:

原始反射如握持反射、緊張性頸反射持續存在超過6個月屬異常。病理反射如巴賓斯基征陽性、踝陣攣提示錐體束損傷。反射評估需結合月齡,異常反射模式是診斷重要依據。

5、實驗室檢查:

代謝篩查排除苯丙酮尿癥等遺傳病,甲狀腺功能檢測排除甲減。腦脊液檢查鑒別中樞感染,基因檢測明確Rett綜合征等特殊類型。實驗室指標異常者需排查繼發性腦癱。

確診需結合病史與臨床表現,孕期感染史、新生兒窒息是高風險因素。早期干預訓練改善預后,粗大運動功能分級系統評估病情進展。營養支持保證蛋白質攝入,水療和horsebackridingtherapy等康復手段可增強核心肌群力量。定期隨訪監測癲癇、關節攣縮等并發癥,多學科團隊協作制定個體化康復方案。