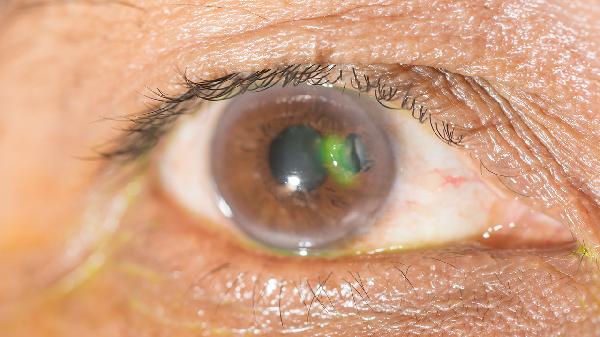

藥物性白內障主要由長期使用糖皮質激素、抗精神病藥物、縮瞳劑、化療藥物及放射性碘治療等因素引起。

1、糖皮質激素:

長期全身或局部使用潑尼松、地塞米松等糖皮質激素可能干擾晶狀體代謝,導致蛋白質變性沉積。這類藥物通過增加晶狀體上皮細胞氧化應激反應,引發晶狀體混濁,常見于哮喘、類風濕關節炎等需長期激素治療的患者。

2、抗精神病藥物:

氯丙嗪、硫利達嗪等吩噻嗪類藥物可結合晶狀體黑色素,形成光敏性復合物。長期積累會破壞晶狀體纖維結構,表現為前囊下星狀混濁,多見于精神分裂癥患者持續用藥5年以上者。

3、縮瞳劑:

毛果蕓香堿等膽堿能藥物通過長期刺激睫狀肌收縮,改變房水循環動力學。這種機械性牽拉可能導致晶狀體前囊上皮細胞損傷,形成特征性前囊下空泡樣混濁,常見于青光眼患者長期點眼治療時。

4、化療藥物:

白消安、環磷酰胺等烷化劑可干擾晶狀體上皮細胞DNA合成。細胞分裂異常導致纖維排列紊亂,多表現為后囊下鍋巴樣混濁,通常在腫瘤化療后1-3年內逐漸顯現。

5、放射性碘治療:

碘-131治療甲狀腺疾病時,釋放的β射線可能穿透眼眶組織。晶狀體對輻射敏感,電離作用會誘發自由基堆積,造成后極部羽毛狀混濁,多見于甲狀腺癌患者接受累積劑量超過2000MBq的情況。

預防藥物性白內障需定期進行裂隙燈檢查,高風險用藥患者建議每6個月復查視力及晶狀體透明度。日常可增加深色蔬菜攝入補充葉黃素,佩戴防紫外線眼鏡減少光損傷。若出現視物模糊、眩光等癥狀應及時就醫,必要時調整用藥方案或考慮白內障超聲乳化手術。