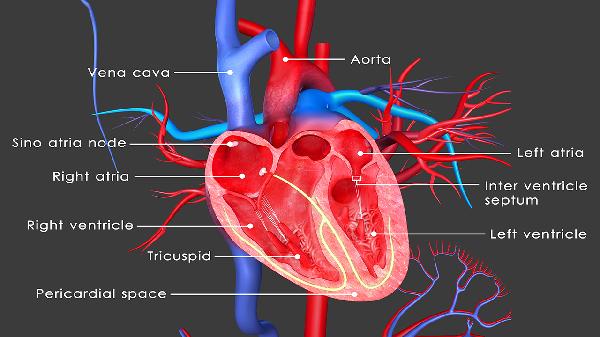

妊娠期及產褥期深靜脈血栓的高發部位主要有下肢深靜脈、盆腔靜脈、髂靜脈、股靜脈、腘靜脈。深靜脈血栓形成與妊娠期血液高凝狀態、靜脈回流受阻等因素相關,需警惕肺栓塞等嚴重并發癥。

1、下肢深靜脈

下肢深靜脈是妊娠期及產褥期血栓最常見的發生部位,尤其左側多于右側。增大的子宮壓迫左側髂總靜脈,導致血液回流受阻;孕激素水平升高使靜脈壁擴張,血流速度減緩。患者可能表現為單側下肢腫脹、疼痛、皮溫升高,嚴重時可出現股白腫或股青腫。超聲檢查是首選診斷方法,治療需在醫生指導下使用低分子肝素等抗凝藥物。

2、盆腔靜脈

盆腔靜脈血栓常與剖宮產手術、產道損傷或感染相關。妊娠期盆腔血管擴張,分娩時血管內皮暴露促凝物質,加上術后臥床制動,易形成血栓。患者可能出現下腹墜痛、發熱、肛門墜脹感,需通過CT靜脈造影確診。治療需結合抗感染與抗凝,哺乳期用藥需特別注意藥物安全性。

3、髂靜脈

髂靜脈血栓多繼發于下肢深靜脈血栓蔓延,左側發生率顯著高于右側。子宮右旋壓迫左側髂靜脈是主要誘因,表現為整個下肢腫脹、腹股溝區壓痛。磁共振靜脈成像可明確診斷,嚴重者需考慮下腔靜脈濾器置入預防肺栓塞,產后需持續抗凝治療。

4、股靜脈

股靜脈血栓常見于產后1-2周,與分娩時長時間截石位、器械助產相關。典型癥狀為大腿內側突發性腫痛,霍曼斯征陽性。彩色多普勒超聲可快速診斷,治療需絕對臥床抬高患肢,禁用按摩,抗凝療程通常需持續至產后6周。

5、腘靜脈

腘靜脈血栓多由小腿肌間靜脈血栓擴展而來,常見于妊娠晚期活動減少階段。表現為膝關節以下腫脹,腓腸肌壓痛明顯。診斷依賴超聲檢查,治療需注意監測出血風險,產后建議穿戴醫用彈力襪,避免久坐久站,定期復查凝血功能。

妊娠期及產褥期女性應保持適度活動,避免長時間臥床;穿著寬松衣物,減少靜脈壓迫;每日進行踝泵運動促進回流;控制體重增長,避免高脂飲食;出現單側肢體腫脹需立即就醫。哺乳期抗凝治療需選擇不影響母乳喂養的藥物,產后42天復查時應重點評估血栓風險。有血栓史或高危因素者建議孕前咨詢血液科必要時進行預防性抗凝。