輻射性白內障主要由電離輻射長期或大劑量暴露引起。晶狀體對輻射高度敏感,當累積吸收劑量超過2戈瑞Gy時即可誘發混濁,常見于放射治療患者、核工業從業者及意外暴露人群。

主要致病因素

1. 醫療放射治療:頭頸部腫瘤放療如鼻咽癌是臨床最常見誘因,晶狀體年均吸收劑量超過0.5Gy時風險顯著增加。

2. 職業性暴露:核電站工作人員、放射科醫師等長期接觸低劑量輻射,累積效應可導致遲發性白內障。

3. 意外輻射事故:核泄漏等突發事件中,短時間內接受>5Gy照射可引發急性放射性白內障。

病理機制

輻射通過直接損傷晶狀體上皮細胞DNA,干擾纖維細胞分化過程,同時誘發氧化應激反應,導致蛋白質變性聚集。典型表現為后囊下混濁,早期可見晶狀體后極部空泡樣改變,進展期出現羽毛狀混濁并向皮質擴散。

防護與治療

防護措施:醫療照射時使用鉛眼罩防護,職業暴露者需嚴格監測個人輻射劑量,建議年有效劑量控制在20mSv以下。

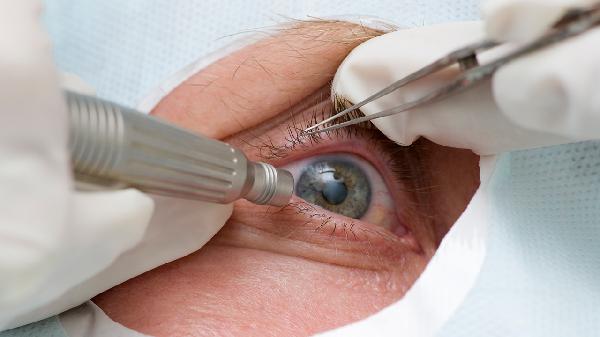

手術治療:混濁影響視力達0.5以下時,可行超聲乳化聯合人工晶體植入術,但放射損傷患者術后后囊混濁發生率較普通患者高30%-40%。

放射性白內障潛伏期通常2-10年,定期眼科檢查對高風險人群至關重要。若出現視物模糊、眩光加重等癥狀,建議盡早就診白內障專科。