尿路感染出現血塊可能由尿路黏膜損傷、細菌感染、泌尿系統結石、腫瘤占位、凝血功能障礙等原因引起,可通過抗感染治療、止血處理、病因治療等方式改善。

1、黏膜損傷:尿路感染引發炎癥反應時,黏膜充血水腫易破損出血。輕微損傷表現為鏡下血尿,嚴重者可形成血塊。每日飲水2000ml以上,避免憋尿及辛辣飲食。

2、細菌感染:大腸桿菌等致病菌侵襲尿路上皮,導致局部糜爛出血。可能伴隨尿頻尿急、排尿灼痛。根據尿培養結果選用左氧氟沙星、頭孢克肟、磷霉素等抗生素。

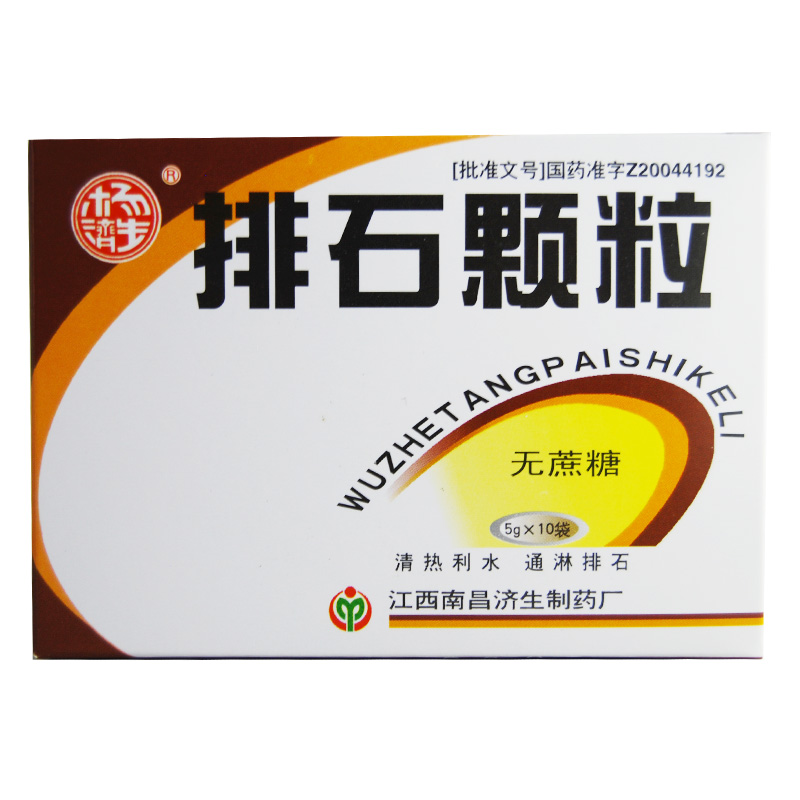

3、泌尿系結石:結石摩擦尿路黏膜造成機械性損傷,常見腰腹絞痛后出現血尿。超聲檢查可明確結石位置,5mm以下結石可通過跳躍運動配合排石顆粒促進排出。

4、腫瘤占位:膀胱腫瘤等占位性病變表面血管破裂,可能表現為無痛性血尿伴血塊。需進行膀胱鏡活檢明確性質,早期腫瘤可通過經尿道電切術或膀胱部分切除術治療。

5、凝血異常:長期服用抗凝藥或血液病患者凝血功能紊亂,輕微黏膜損傷即可導致血塊形成。需監測凝血酶原時間,維生素K1、氨甲環酸等藥物可改善凝血狀態。

出現血塊需及時進行尿常規、泌尿系超聲檢查,急性期避免劇烈運動。建議增加蔓越莓汁、冬瓜湯等利尿食物攝入,保持每日1500ml以上飲水量。持續血尿超過24小時或伴隨發熱、腰痛需急診處理,老年患者需警惕腫瘤可能。