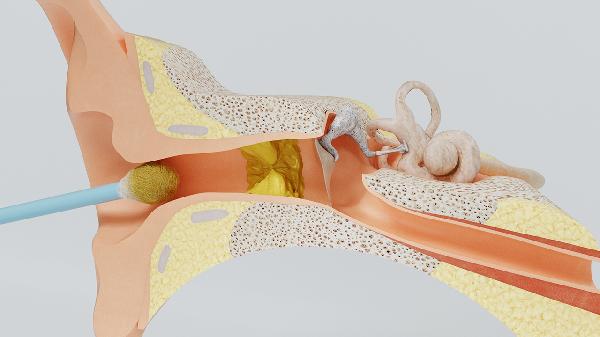

耳結石通常不建議自行掏取,可能由耳道損傷、感染風險、鼓膜穿孔、加重堵塞、專業工具缺失等原因引起,可通過生理鹽水沖洗、專業器械取出、藥物溶解、耳內鏡清理、醫生評估等方式處理。

1、耳道損傷:

耳道皮膚薄嫩且神經分布密集,自行掏取易造成機械性劃傷。尖銳工具可能導致局部出血或形成創面,增加細菌定植風險。正確做法是使用溫熱生理鹽水軟化耳垢,配合棉球輕柔擦拭外耳道。

2、感染風險:

非無菌操作易將外界病原體帶入耳道,引發外耳道炎或真菌感染。常見癥狀包括耳痛、流膿和聽力下降。出現紅腫熱痛需及時就醫,醫生可能開具氧氟沙星滴耳液或氯霉素溶液進行抗感染治療。

3、鼓膜穿孔:

過度深入掏耳可能捅破鼓膜,導致耳鳴、眩暈或傳導性耳聾。這種情況需耳鼻喉科醫生通過耳內鏡檢查確診,嚴重者需行鼓膜修補術或脂肪填充術等顯微外科手術。

4、加重堵塞:

不當操作可能將耳垢推向深處形成嵌頓,出現耳悶、回聲或聽力驟降。專業處理采用耵聹鉤或吸引器清除,頑固性結石可能需先用碳酸氫鈉滴耳液軟化3-5天。

5、工具不當:

家用挖耳勺無法實現精準操作,而醫院配備的耳內鏡可放大20倍觀察。特殊形態的耳垢需配合吸引器、顯微鉗等器械,自行處理成功率不足30%。

日常護理建議避免使用棉簽深入耳道,游泳時可佩戴防水耳塞。油性耳垢體質者每半年進行專業清理,出現耳悶脹感應及時就診。適當增加堅果類食物攝入有助于維持耳道皮膚健康,維生素A缺乏可能加重耵聹分泌異常。突發性耳部不適期間應暫停劇烈運動,避免氣壓變化加重損傷。