痛經的疼痛部位主要集中在下腹部,可能由子宮收縮異常、前列腺素分泌過多、盆腔充血、子宮內膜異位癥、子宮腺肌病等因素引起。疼痛可放射至腰骶部或大腿內側,部分患者伴有惡心、頭暈等癥狀。

1、下腹正中痛:原發性痛經多因月經期子宮內膜前列腺素含量增高,導致子宮平滑肌過強收縮。建議熱敷下腹部,每日飲用生姜紅糖水,避免生冷食物刺激。

2、腰骶部放射痛:盆腔充血及子宮后傾可能引發牽涉痛。可嘗試膝胸臥位緩解壓力,使用暖寶寶貼敷腰部,練習貓式伸展運動改善血液循環。

3、大腿內側痛:經血排出不暢時可能刺激閉孔神經。推薦側臥時雙膝夾枕減輕壓迫,進行髖關節環繞運動,每日溫水坐浴15分鐘。

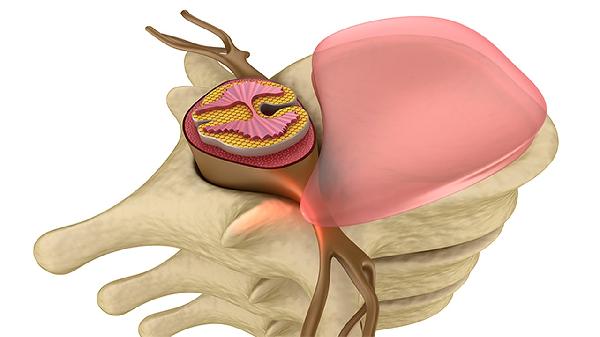

4、子宮內膜異位:異位病灶導致炎癥反應和粘連,疼痛呈進行性加重。可能與遺傳、免疫異常等因素有關,通常表現為性交痛、排便痛等癥狀。需通過腹腔鏡確診,藥物可選布洛芬、萘普生或口服避孕藥。

5、子宮腺肌病:子宮內膜侵入肌層形成病灶,疼痛伴隨月經量增多。可能與宮腔操作、激素失調有關,常見貧血、乏力等癥狀。治療方案包括左炔諾孕酮宮內緩釋系統、促性腺激素釋放激素激動劑。

痛經期間應保持每日30分鐘有氧運動如快走或游泳,飲食多攝入富含歐米伽3脂肪酸的三文魚、亞麻籽,避免咖啡因及高鹽食品。規律作息保證7-8小時睡眠,經前期開始練習腹式呼吸放松技巧。若疼痛持續超過3天或伴隨發熱嘔吐,需及時婦科就診排除器質性疾病。