靜脈炎可能導致局部紅腫疼痛、血栓形成、深靜脈血栓、肺栓塞以及慢性靜脈功能不全等后果。靜脈炎通常由靜脈內膜損傷、血流緩慢、血液高凝狀態等因素引起,需根據具體類型和嚴重程度采取相應治療。

1、局部紅腫疼痛

靜脈炎早期常表現為受累靜脈走行區域的皮膚發紅、腫脹和觸痛,可能伴隨皮溫升高。淺表靜脈炎多由輸液刺激或外傷導致,可通過熱敷、抬高患肢緩解癥狀,若合并感染需使用抗生素如頭孢呋辛、阿莫西林克拉維酸鉀。

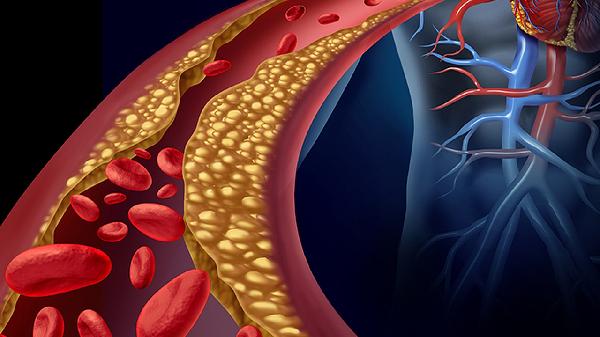

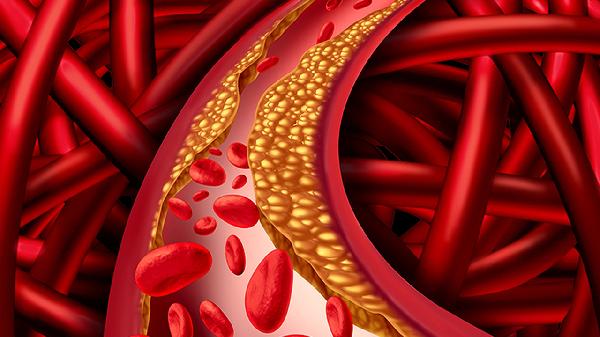

2、血栓形成

炎癥反應會激活凝血系統,促使血小板在靜脈內聚集形成血栓。血栓可能堵塞血管導致遠端組織缺血,表現為患肢腫脹加重、皮膚發紺。此時需抗凝治療,常用藥物包括低分子肝素、華法林或利伐沙班。

3、深靜脈血栓

淺靜脈炎可能蔓延至深靜脈系統,形成深靜脈血栓。患者會出現明顯下肢水腫、疼痛及行走困難,超聲檢查可確診。深靜脈血栓需嚴格抗凝治療,嚴重時需放置下腔靜脈濾器預防肺栓塞。

4、肺栓塞

深靜脈血栓脫落可能隨血流進入肺動脈,引發胸悶、咯血、呼吸困難等肺栓塞癥狀。大面積肺栓塞可導致休克甚至猝死,需緊急溶栓治療,常用藥物有阿替普酶、尿激酶,同時需持續氧療和生命支持。

5、慢性靜脈功能不全

反復靜脈炎會破壞靜脈瓣膜功能,導致下肢靜脈血液淤滯。長期表現為下肢沉重感、皮膚色素沉著、濕疹樣改變,嚴重時出現靜脈性潰瘍。需長期穿戴醫用彈力襪,避免久站久坐,必要時行靜脈曲張手術。

靜脈炎患者應避免吸煙、控制體重以減少靜脈壓力,飲食上增加膳食纖維預防便秘。急性期需臥床休息并抬高患肢,恢復期可進行慢走等低強度運動促進血液循環。定期復查凝血功能,嚴格遵醫囑調整抗凝藥物劑量,出現呼吸困難或肢體腫脹突然加重需立即就醫。