常吃紅肉可能增加消化道腫瘤的發病風險。紅肉攝入與消化道腫瘤的關聯主要與加工方式、攝入量、烹飪溫度、個體代謝差異、腸道菌群平衡等因素有關。

1、加工方式

腌制、煙熏等加工紅肉過程中可能產生亞硝酸鹽、多環芳烴等致癌物質。長期攝入這類物質會刺激消化道黏膜,增加細胞突變概率。建議選擇新鮮紅肉,減少香腸、培根等加工肉制品攝入。

2、攝入量

過量攝入紅肉會導致血紅素鐵在腸道內分解產生自由基,造成氧化損傷。世界癌癥研究基金會建議每周紅肉攝入量不超過500克。可搭配白肉、豆類等替代部分紅肉攝入。

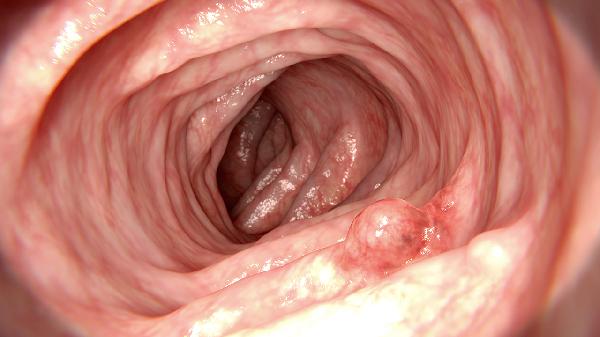

3、烹飪溫度

高溫煎炸、燒烤等烹飪方式會使紅肉產生雜環胺和高級糖基化終產物。這些物質具有明確的致癌性,可能誘發結直腸黏膜病變。建議采用燉煮、蒸制等低溫烹飪方式。

4、個體代謝差異

部分人群因遺傳因素導致亞鐵血紅素代謝酶活性不足,使紅肉中的鐵元素更易在腸道蓄積。這類人群需嚴格控制紅肉攝入頻率,必要時進行基因檢測評估風險。

5、腸道菌群平衡

紅肉富含的左旋肉堿可能被腸道菌群轉化為氧化三甲胺,這種代謝產物與消化道炎癥反應密切相關。維持腸道菌群平衡可通過補充益生菌、增加膳食纖維攝入實現。

預防消化道腫瘤需建立整體健康飲食模式。除控制紅肉攝入外,建議每日攝入足夠蔬菜水果,其含有的膳食纖維和抗氧化物質能中和紅肉潛在危害。規律進行有氧運動可促進腸道蠕動,減少致癌物接觸時間。40歲以上人群應定期進行胃腸鏡檢查,尤其是有家族史或長期高紅肉飲食者。烹飪時可用大蒜、生姜等天然香料腌制紅肉,這些物質所含的硫化物具有抑癌作用。保持多樣化飲食結構,避免單一食物過量攝入是降低腫瘤風險的關鍵。