外耳道癤腫外耳道癤的藥物治療主要包括抗生素類、止痛類和局部抗炎藥物。常見治療藥物有阿莫西林克拉維酸鉀、頭孢克洛等口服抗生素,布洛芬或對乙酰氨基酚等止痛藥,以及氧氟沙星滴耳液等局部用藥。

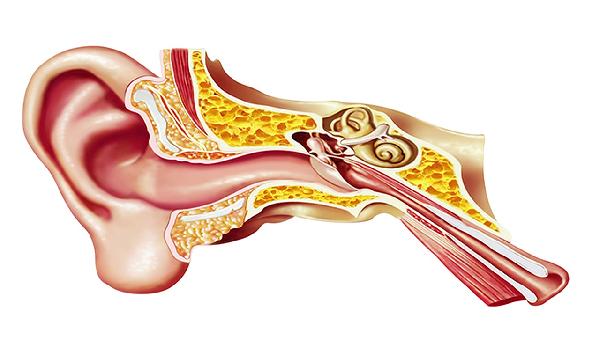

外耳道癤腫多由金黃色葡萄球菌等細菌感染引起,常見誘因包括挖耳損傷、游泳進水或糖尿病等全身性疾病。典型癥狀表現為耳痛咀嚼時加重、耳道紅腫及耳周淋巴結腫大。輕微病例可能僅出現局部壓痛,嚴重者可伴隨發熱和聽力下降。

抗生素治療需覆蓋常見致病菌。阿莫西林克拉維酸鉀對產酶金黃色葡萄球菌有效,成人常用劑量為每8小時一次。頭孢克洛作為二代頭孢菌素,適用于對青霉素過敏患者。氧氟沙星滴耳液能直接作用于感染部位,每日使用2-3次。止痛藥物選擇需考慮胃腸道耐受性,布洛芬具有抗炎作用,對乙酰氨基酚則適用于肝功能正常者。

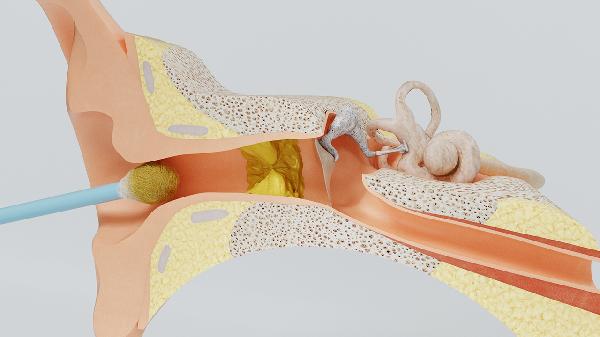

局部處理需保持耳道清潔干燥。避免自行擠壓癤腫,防止感染擴散。急性期可配合溫熱敷緩解疼痛,每日3-4次,每次15分鐘。糖尿病患者需嚴格控制血糖,血糖升高會延緩愈合。

若出現耳周腫脹擴散、持續高熱或劇烈頭痛,提示可能發展為惡性外耳道炎,需立即就醫。兒童患者、免疫低下者或癥狀持續超過5天未見緩解,建議耳鼻喉科專科診治。耳內鏡檢查可明確癤腫范圍,嚴重者需切開引流。