黑眼圈可通過調整作息、局部護理、營養補充、醫學治療及心理調節等方式改善。黑眼圈通常由睡眠不足、血液循環不良、營養不良、過敏反應及遺傳因素等原因引起。

1、調整作息:

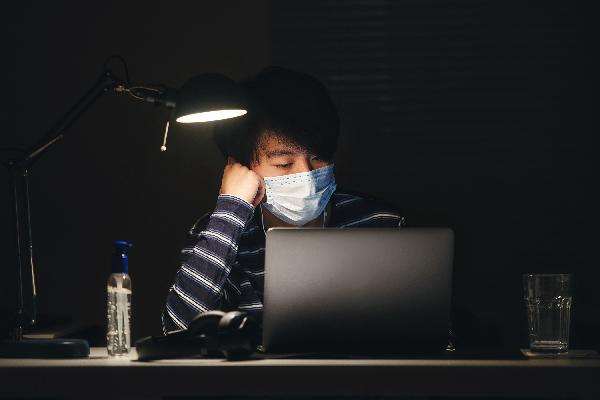

長期熬夜或睡眠質量差會導致眼周微循環障礙,使血液中缺氧血紅蛋白沉積,形成青黑色眼圈。建議固定就寢時間,保證每日7-8小時深度睡眠,午間可閉目休息15分鐘。避免睡前使用電子設備,必要時可短期服用褪黑素調節生物鐘。

2、局部護理:

冷敷能收縮毛細血管減輕淤血,每日用冷藏茶包或凝膠眼膜敷10分鐘。含咖啡因、維生素K的眼霜可促進血液循環,按摩時用無名指從內向外點壓眶骨緣。避免用力揉眼,過敏性體質需選擇無刺激成分的護膚品。

3、營養補充:

缺鐵性貧血會減弱血液攜氧能力,需增加紅肉、菠菜等富鐵食物,配合維生素C提升吸收率。維生素K缺乏影響凝血功能,可適量攝入西蘭花、納豆。每日飲水2000ml以上,減少高鹽飲食防止眼瞼水腫。

4、醫學治療:

色素型黑眼圈可考慮低濃度氫醌乳膏或激光淡斑,血管型適用脈沖染料激光封閉異常毛細血管。填充治療能改善結構性陰影,但需警惕血管栓塞風險。過敏性鼻炎等原發病需使用氯雷他定等抗組胺藥物控制。

5、心理調節:

長期焦慮會加重血管收縮和色素代謝異常,通過正念冥想、腹式呼吸緩解壓力。認知行為療法可糾正過度關注外貌的焦慮,必要時尋求專業心理支持。建立健康自我評價體系,避免因容貌問題產生社交恐懼。

建議每日攝入富含花青素的藍莓、黑枸杞等抗氧化食物,配合快走、瑜伽等溫和運動改善全身循環。外出時佩戴防UV400太陽鏡,避免用力擤鼻或倒立動作。若伴隨晨起眼瞼水腫、視力變化或皮疹等癥狀,需排查腎臟疾病、甲狀腺功能異常等系統性疾病。遺傳性黑眼圈可通過遮瑕化妝臨時改善,但需注意徹底卸妝防止色素沉著加重。