蕁麻疹性血管炎可能由免疫復合物沉積、藥物過敏、感染因素、自身免疫性疾病及遺傳易感性等原因引起。

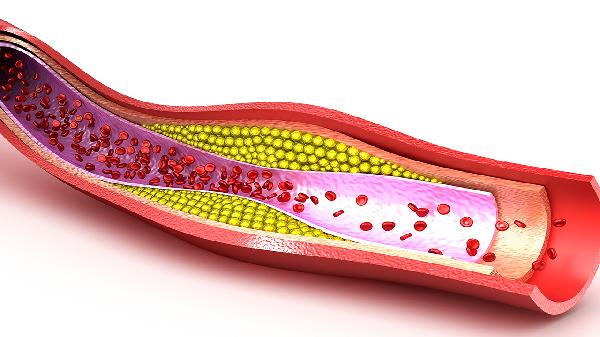

1、免疫復合物沉積:

免疫復合物在血管壁沉積是主要發病機制。當抗原抗體復合物無法被及時清除時,會激活補體系統,引發血管內皮損傷及炎癥反應。典型表現為皮膚風團持續時間超過24小時,可伴隨紫癜樣皮損,實驗室檢查常顯示補體C3、C4水平降低。

2、藥物過敏:

青霉素、磺胺類或非甾體抗炎藥等可能誘發超敏反應。藥物作為半抗原與體內蛋白質結合后形成完全抗原,刺激機體產生IgG或IgM抗體,導致Ⅲ型變態反應。患者用藥后出現持續性蕁麻疹伴關節痛時需高度警惕。

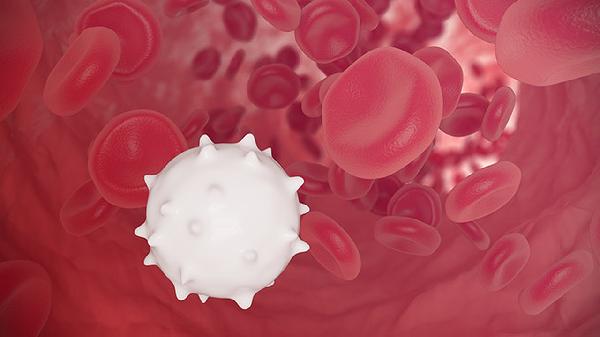

3、感染因素:

鏈球菌、肝炎病毒等感染可觸發異常免疫應答。病原體抗原與抗體形成的循環復合物沉積于血管壁,通過激活中性粒細胞釋放蛋白酶和氧自由基造成血管損傷。常見于兒童及青少年,多伴有發熱等全身癥狀。

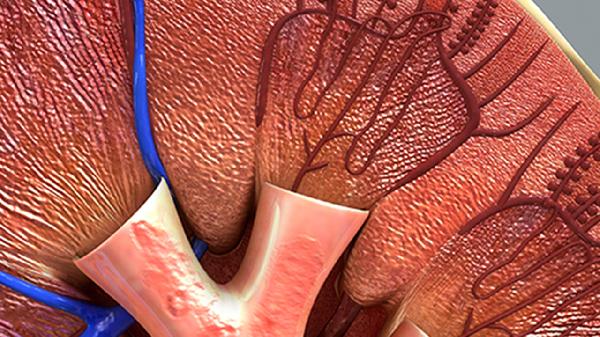

4、自身免疫性疾病:

系統性紅斑狼瘡、干燥綜合征等疾病可繼發血管炎。自身抗體攻擊血管內皮細胞,導致白細胞破碎性血管炎改變。患者除皮膚表現外,往往伴隨抗核抗體陽性、血沉增快等實驗室異常。

5、遺傳易感性:

HLA-DR4等基因型可能增加患病風險。某些遺傳背景個體對免疫復合物清除能力下降,或存在補體系統功能缺陷,輕微刺激即可誘發血管炎癥反應。家族中有自身免疫病史者更易發病。

蕁麻疹性血管炎患者需避免已知過敏原接觸,急性期減少高組胺食物如海鮮、發酵食品攝入。日常選擇棉質寬松衣物減少摩擦刺激,洗澡水溫控制在37℃以下。建議記錄癥狀發作時間、誘因及伴隨表現,定期監測尿常規以早期發現腎臟受累。適度進行游泳、瑜伽等低強度運動有助于改善微循環,但需避免劇烈運動導致血管擴張加重皮損。出現新發水腫、血尿或呼吸困難時應立即就醫。