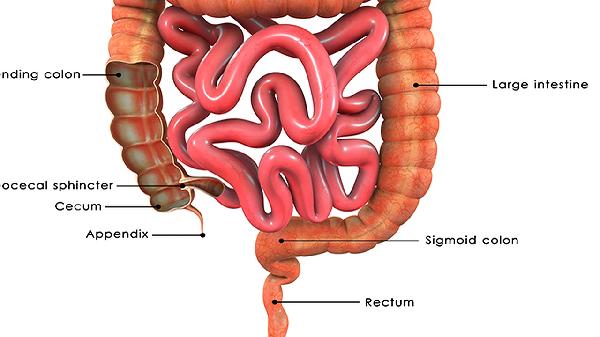

直腸糜爛多數情況下可以痊愈。直腸糜爛的治療效果主要與病因控制、黏膜修復能力以及治療方式選擇有關,常見改善方法包括消除誘因、藥物治療和生活方式調整。

直腸糜爛通常由局部炎癥刺激或黏膜損傷引起。長期便秘、腹瀉可能反復摩擦直腸黏膜,導致機械性損傷。細菌或病毒感染可能引發局部炎癥反應,如痢疾桿菌或單純皰疹病毒感染。部分患者與免疫異常有關,如潰瘍性結腸炎累及直腸時可能出現糜爛。少數情況下,放射性治療或化學藥物刺激也可能造成黏膜損傷。

消除誘因是促進愈合的基礎。便秘患者需增加膳食纖維攝入,推薦燕麥、火龍果等軟化糞便的食物。腹瀉患者應排查感染因素,避免辛辣食物刺激。每日溫水坐浴可改善局部血液循環,水溫控制在40℃左右,每次15分鐘。避免久坐或用力排便,減少黏膜受壓時間。

藥物治療需針對病因選擇。細菌感染引起的糜爛可使用諾氟沙星、左氧氟沙星等抗生素。免疫因素導致的黏膜損傷可能需要美沙拉嗪、柳氮磺吡啶等抗炎藥物。黏膜保護劑如蒙脫石散可覆蓋創面,促進修復。部分患者需短期使用氫化可的松栓劑控制炎癥反應。

多數患者在規范治療2-4周后癥狀明顯改善。內鏡檢查顯示淺表糜爛通常6-8周完成上皮再生。合并基礎疾病者需長期管理,如克羅恩病患者的直腸病變可能反復發作。若出現持續便血、肛門墜脹加重,建議及時復查腸鏡排除癌變風險。