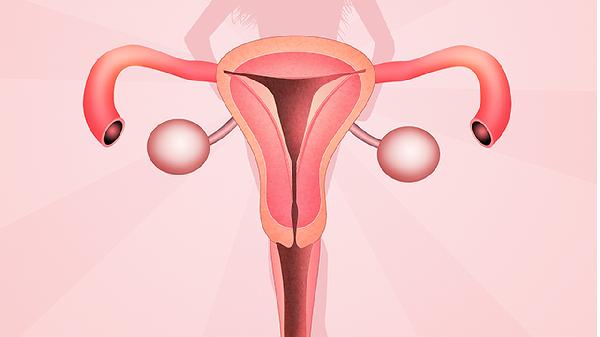

子宮內膜異位癥可能由經(jīng)血逆流、免疫異常、遺傳因素、內分泌失調、醫(yī)源性種植等原因引起。

1、經(jīng)血逆流

月經(jīng)期脫落的子宮內膜碎片可能通過輸卵管逆流至盆腔,在卵巢、直腸等部位種植生長。這種逆流現(xiàn)象與子宮收縮異常或宮頸狹窄有關,長期積累可形成異位病灶。患者常表現(xiàn)為進行性加重的痛經(jīng),疼痛程度與月經(jīng)周期同步。日常需避免經(jīng)期劇烈運動,嚴重者需通過腹腔鏡手術清除病灶。

2、免疫異常

免疫系統(tǒng)功能缺陷可能導致無法及時清除逆流的子宮內膜細胞。這類患者常合并自身免疫性疾病,異位內膜更易在盆腔存活并侵襲周圍組織。實驗室檢查可發(fā)現(xiàn)特定抗體水平升高。調節(jié)免疫功能的藥物如桂枝茯苓膠囊可能有一定輔助作用,但需配合醫(yī)生制定的綜合治療方案。

3、遺傳因素

直系親屬患病者發(fā)病概率顯著增高,某些基因突變可能導致子宮內膜細胞黏附能力異常。這類患者發(fā)病年齡往往較輕,病灶多發(fā)性特征明顯。建議有家族史的女性定期進行婦科超聲篩查,早期發(fā)現(xiàn)可通過孕激素類藥物控制病情進展。

4、內分泌失調

雌激素水平過高會刺激子宮內膜過度增生,增加細胞脫落和異位種植風險。多囊卵巢綜合征患者或長期接觸環(huán)境雌激素者更易發(fā)病。表現(xiàn)為月經(jīng)周期紊亂和異常子宮出血。臨床常用地屈孕酮等藥物調節(jié)激素水平,同時需減少塑料制品使用等環(huán)境雌激素暴露。

5、醫(yī)源性種植

剖宮產(chǎn)、人工流產(chǎn)等手術可能將子宮內膜細胞直接帶入腹腔或切口處。術后形成的瘢痕內膜異位灶可能引起周期性疼痛,超聲可見手術部位出現(xiàn)囊性包塊。預防關鍵在于規(guī)范手術操作,術后可短期使用戈舍瑞林等藥物抑制內膜生長。

子宮內膜異位癥患者日常應保持規(guī)律作息,避免高脂飲食減少雌激素合成原料攝入。適量有氧運動有助于改善盆腔血液循環(huán),但經(jīng)期需避免騎自行車等壓迫盆腔的運動。疼痛發(fā)作時可嘗試熱敷下腹部,記錄癥狀變化有助于醫(yī)生調整治療方案。每年至少進行一次婦科檢查和超聲監(jiān)測,育齡期患者建議在醫(yī)生指導下制定生育計劃。