拉肚子脫水通常由腹瀉導致體液大量流失引起,可能由感染性腸炎、食物中毒、腸道菌群失調等原因導致,可通過口服補液鹽、調整飲食、藥物治療等方式改善。

感染性腸炎是常見原因,多由病毒或細菌感染引發。病毒性腸炎常見輪狀病毒、諾如病毒感染,細菌性腸炎多與沙門氏菌、志賀氏菌有關。患者除水樣便外,可能伴隨發熱、腹痛等癥狀。輕度感染可通過口服補液鹽糾正脫水,細菌性感染需遵醫囑使用蒙脫石散、諾氟沙星等藥物。

食物中毒引起的急性腹瀉常因食用變質食物導致。金黃色葡萄球菌、蠟樣芽胞桿菌產生的毒素會刺激腸道蠕動加快,出現嘔吐伴水樣便。需立即停止可疑食物攝入,少量多次飲用含電解質的運動飲料或米湯,嚴重嘔吐無法進食者需靜脈補液治療。

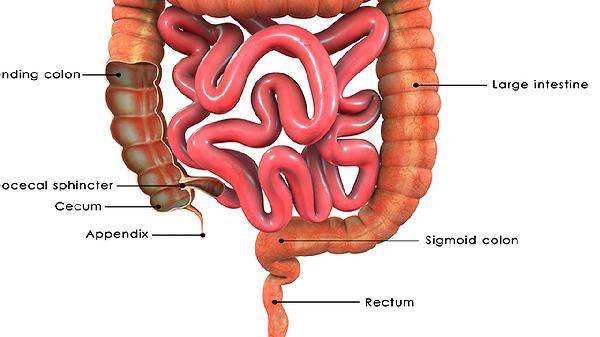

腸道菌群失衡多見于抗生素使用后或飲食結構異常。長期濫用抗生素會殺滅有益菌群,導致艱難梭菌等致病菌過度繁殖。表現為腹瀉與便秘交替出現,糞便可見黏液。可選用雙歧桿菌三聯活菌、地衣芽孢桿菌等微生態制劑調節,同時增加酸奶、泡菜等發酵食品攝入。

脫水程度可通過皮膚彈性、尿量等判斷。輕度脫水表現為口渴、尿色加深;中度出現眼窩凹陷、皮膚干燥;重度可能引發意識模糊、血壓下降等休克表現。兒童及老年人更易快速進展為重度脫水,出現精神萎靡、四肢冰涼時應立即急診輸液治療。

預防脫水需在腹瀉初期開始補液。每排一次稀便補充100-150毫升液體,優先選擇口服補液鹽Ⅲ。避免高糖飲料加重滲透性腹瀉,母乳喂養嬰兒應增加哺乳頻次。腹瀉期間宜進食米粥、面條等低渣飲食,暫禁牛奶、豆類等產氣食物。